Актеры его Величества Короля Англии впервые выступают в Париже

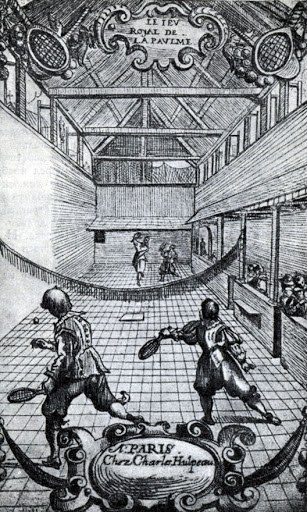

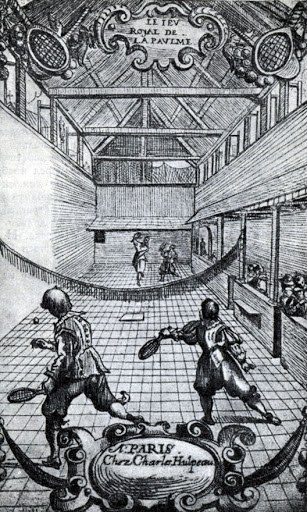

Сверху - спектакль в лучшем к моменту восшествия Луи XIII на царствование театральном зале Парижа БУРГУНДСКОМ ОТЕЛЕ. Снизу - Первый "Театральный" Зал Парижа Бургундский Отель на эстампе XVI века

Дождливым майским вечером парижане, привыкшие, казалось бы, ко всему, были поражены. Не доселе невиданным зрелищем, а доселе неслыханными словами. Которые с сильным английским акцентом (язык, к которому французы относились и продолжают по сей день, спустя четыреста лет после означенного события, относиться немножечко свысока) громким, можно даже сказать трубным голосом, подобным звукам, разрушившим (как учит Библия) Иерихонские Стены, выкрикивал чей-то глашатай.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВСКИЕ АКТЕРЫ!

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВСКИЕ АКТЕРЫ!

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВСКИЕ АКТЕРЫ!

- провозглашал он. И снова провозглашал. И провозглашал вновь и вновь.

Слова эти во Франции того времени были в самом деле поразительными, можно даже сказать невозможными. Звучавшими примерно как

“ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВСКИЕ ВОРЫ!”

“ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВСКИЕ ЖУЛИКИ!”

"ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВСКИЕ НЕХРИСТИ"

и

“ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВСКИЕ ПРОСТИТУТКИ!” !

И даже еще того – не просто хуже: безбожнее. Потому что воров и жуликов могли посадить в острог, в случае воровства в особо крупных размерах или чего-то особенно ценного отрубить руку. Представить, что воры будут горделиво сообщать о своем появлении в городе во-всеуслышание (в отличие от проституток, стоявших в выделенных им кварталах у всех домов, временами даже – по причине нехватки – даже экспортировавшихся из Парижа в Венецию и импортировавшихся обратно), или что во Франции будет учрежден День Вора, подобный по значимости Празднику Девы Марии или же Рождеству, было невозможно даже шутя. Фраза ЕСЛИ ОДНИМ СЛОВОМ ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ВО ФРАНЦИИ, СЛОВО ЭТО ВОРУЮТ – была бы воспринята, как бред душевнобольного. Так же, как, впрочем, и в Англии, и даже в враждебной обеим этим соперничавшим между собой державам, Испании и во время владычества мавров, и после изгнания обрезанцев (верующих в Моисея и в Магомета, которых объединяет то, что и те, и другие во имя каждый своей веры обрезает мужчинам их крайнюю плоть).

С лицедейством было нечто абсолютно иное. Потому что театры с победой Христианской Веры над всеми языческими верованиями, при Феодосии и его сыне Гонории в V веке, в отличие от проституции и воровства, в Европе были ликвидированы и запрещены. Вместе с Олимпийскими играми и философскими школами. И оставались в этом антибожественном, можно даже сказать сатанинском, статусе шесть веков. После которых постепенно вернулись в виде жонглеров и акробатов. Которые, пребывая в состоянии жалко-униженном, по статусу ниже нищих, которым дозволялось просить подаяния у ворот храмов, странствовали по дорогам, прыгая и паясничая на площадях. Со временем в виде высочайшего послабления, как символ Гуманизации, Католической Церковью было разрешено исполнять фарсы на итальянский манер на постоялых дворах. Временами, в перерывах между сальто-портале лепеча что-то непристойно-забавное. При полном презрении Матери-Церкви и знати к их безбожному и святотатственному ремеслу. Занимавшихся которым было запрещено хоронить на кладбищах как антихристов. И вдруг – актеры Королевского Театра! Да это почище, чем насильственное свержение королей, которые в истории Франции происходили не раз. Это попытка низвергнуть основы Веры! И тем не менее похожий на декларацию новой ереси, за которую не угодить в Бастилию невозможно, лозунг кто-то во всеуслышание на улицах столицы Его Величества Короля Франции Парижа провозглашал.

То что увидели своими глазами от любопытства высунувшиеся в окна своих домов парижане было не менее поразительно, чем то, что услышали их французские уши. По улицам проходила торжественная процессия, возглавляемая барабанщиками, флейтистами, лютнистами и трубачами, и ехавшими на телеге следом за авангардом арфистом, арфистом и скрипачом. За которыми следовали не жонглеры и акробаты, и не потешные персонажи commedia dell'arte вроде судьи-заики Тартальи, трусливо-задиристого Скарамучча и глупого прислужника Полишинеля, а одетые королями и королевами не подлинные, а самозванные королевы и короли, которые что-то изображали, одновременно приветствуя парижан. И направлялась эта антибожеская процессия не на постоялый двор, и не на какую-нибудь площадку для торговли и развлечений простонародья, а прямиком к Лувру! У входа в который была – само собой разумеется – остановлена охраняющими королевскую резиденцию мушкетерами.

- Театр королевских актеров его величества короля Англии прибыл по приглашению его высокопреосвященства Кардинала де Ришелье для выступлений на бракосочетании принцессы Генриетты-Марии с королем Карлом – произнес на прилично-неприличном французском так же громогласно, как прежде на улицах, некто, одетый – о ужас – не в шутовской наряд, а в тогу, как римский патрицай!

- Так-таки самого кардинала? – ехидно и громогласно спросил здоровенный охранник, который был выше самого высокого из прибывших на голову.

- Так таки Его Самого.

- Атос, Арамис, бегите сюда, послушайте-поглядите. Эти скоморохи хотят видеть самого кардинала! Вот уморили! Может быть Вам позвать и самого короля?

- А почему бы и нет? Можно и короля, поскольку выступление при королевском дворе у нас запланировано Его и Её Величествами.

Раскаты последовавшего за этими словами хохота оказались слышны во всем Главном Королевском Дворе.

- Что там у меня происходит? – строго спросил вышедший на балкон зала охраны Его Величества Короля капитан, по градусу гогота ощутив, что произошло нечто, уставами не предусмотренное.

- Да вот эти актеришки требуют не меньше, чем самого кардинала. Который по их убеждению ну просто обязан предстать пред их лицедейские очи.

- Вы кем-то приглашены? – спросил капитан мушкетеров, чеканя каждое слово, чтоб эхо квадратного двора Лувра не размазало, как масло по бутерброду, смысл произносимого.

- Конечно. Мы находимся в свите герцога Бекингема. И прибыли на свадьбу...

- Да да, я информирован Его Величеством о том, что в свите Бекингема будет семьсот человек. Однако, поскольку актеры не совсем люди, в Лувр впускать вас, конечно, с именитой свитой никак нельзя. Арамис, доложите отцу Жозефу об этих... об этих... об этих слугах слуги Короля Англии.

Арамис (который, как собиравшийся стать аббатом, единственным среди мушкетеров планировавший посвятить себя служению Богу, являлся постоянным связным между мушкетерами и монахом Трамбле) легким и быстрым шагом (насколько изящность походки позволяли тяжелые мушкетерские сапоги с ботфортами выше колен) направился к Пале Роялю. Из которого вскоре вышел в сопровождении Главы Секретной Службы Его Высокопреосвященства.

- Ступайте селиться на постоялом дворе. На котором и выступать будете. Мушкетёр Вас проводит – распорядился отец Трамбле, обращаясь к актерам издали. Сохраняя дистанцию (как при общении с прокаженными) между нехристями и собой, чтобы не заразиться.

- На постоялом дворе? Зрительный зал короля Франции на постоялом дворе?

- А вы где думали? В тронном зале? Или на небесах?

- Артисты королевского театра Его Величества Иакова будут выступать перед Его Величеством Королем Франции под открытым небом?!

- Конечно.

- А ложи? А ярусы?

- Постояльцы будут смотреть на ваши ужимки из окон второго и третьего этажей. Как водится испокон века.

- Нам это не годится.

- Не хватает только, чтобы актеришки Лондона занесли в Париж чванливость простонародья, как заразу чумой. Что же Вас в постоялом дворе, в котором французские скоморохи почитают за честь быть допущенными, не устраивает?

- Потому что мы не скоморохи какие-то, а слуги благороднейшего из искусств.

- Изображение себя не собой вы осмеливаетесь называть искусством, а не безбожием?

- Боже, какой дикарь. Вы о Талии и Мельпомене не слышали?

- Придворных дам с такими фамилиями во дворе нет. И в списке приглашенных на значатся.

- O sancta simplicitas!

- Что святой, преувеличение. А прост, как подобает монаху.

- Ваше монашеское святейшество. Мы артисты королевского театра Англии. И требуем...

- Вы? Требуете? Актеры от меня требуют?

Отец Жозеф, вечно суровый, не помнил, когда смеялся в последний раз. Но тут он расхохотался. Да так, что слезы выступили на глазах.

- Актеры? От меня требуют? Да на меня граф Сен Жермен кардиналу жаловаться хотел, что я чего-то не выполнил по его просьбе, и то я плевал!

- Я не хотел Вас обидеть.

- Вы? Меня? Обидеть? Ну и самомнение у этих тупоголовых британцев! Вы, лица ничтожной профессии, меня не обидите, что бы ни делали и что бы ни говорили. Лийцедей, даже самый великий, слишком ничтожен, чтобы иметь возможность обидеть Меня.

- Простите, я не хотел не только обидеть, но даже обидеть предположением, что мог бы обидеть. Скажите, а в Париже есть помещение, в котором выступают королевские актеры?

- Во Франции нет и не будет королевских актеров, пока я жив.

- Ну не королевские, а самые уважаемые. Которые выступают под крышей.

- Опять таки неимоверное самомнение. Сказать, что артист может быть уважаемым, все равно что сказать "его сиятельство обезьяна". Или высокоуважаемая лягушка в болоте.

- И все же по приглашению Его Величества Короля Франции мы должны выступать. И я полагаю, что достойное этого приглашения помещение Вы предоставите. Если таковое в Париже есть.

- В Париже сколько угодно дворцов, с такими залами, которые в Англии и не снились.

- Прекрасно. Нам нужен такой, в котором может поместиться хотя бы пятьсот человек. И чтобы акустика была такая, что всем слышно. Желательно с ложами и балконом, в которых, в отличие от партера, сидят благородные.

- Ну и претензии! Мушкетер Арамис, проводите английских актеришек, которые на человеческом языке по французски говорить не умеют, в Бургундский отель, в котором я дозволил исполнять фарсы. Пусть там же и остановятся на ночлег.

Темнеть начинало когда англичане с фургонами по узким парижским улицам, на которых не могли разъехаться две телеги, добрались до единственного в тот момент театрального помещения Франции. Войдя в которое, обомлели. Лучший в первые годы правления Людовика Справедливого театр Парижа являлся залом для игр в мяч. С одной стороны поле, на котором по будням происходило перебрасывание шара через сетку ракетками с натянутыми на них воловьими жилами, а в воскресенья, по которым играли фарсы, пол, на котором стояло простонародье, было отделено от скамеек, на которых сидела менее простонародная публика, столбами из дерева и барьером, на который можно было облокотиться. Партер – как стало ясно с одного взгляда – был неудобен для зрителей не только из-за того, что тем, кто пониже ростом, актеров было не видно, но также из-за толчеи, наступающей при аншлаге, которая по причине того, что никто не сидел, а каждый стоял где придется и куда локти позволили ему протолкаться, была неизбежна.

- Там (как объяснил Джонсону директор зала Бельроз, вышедший навстречу английским коллегам чтобы помочь обосноваться до ближайшего воскресенья) помещается тысяча мошенников вперемежку с порядочными людьми, которым они нередко желают нанести оскорбление. Пришедшие на паркет -

- На паркет?

- Всё что не ложи, паркет... партер если на итальянский манер... затевают ссору по самому ничтожному поводу, хватаются за шпаги и прерывают спектакль. Даже когда публика совершенно спокойна, она не перестаёт разговаривать, кричать и свистеть, мало заботясь о том, чтобы слышать, что говорят на сцене. Поскольку начинать представление, не утихомирив стоящих, для которых спектакль, на котором они не устроили скандал в зале, потерянный день, невозможно, перед каждым на сцену выхожу я. Не столько для того, чтобы рассказать краткое содержание, которое они могут не слышать и не понять из за перебранок и потасовок, а чтобы утихомирить. Не удивляйтесь, если во время вашего выступления будут шум или драка: я выйду на авансцену, остановив действие с целью дать возможность его продолжить. Без этого – поверьте актеру, который на сцене собаку съел – парижане вам просто не дадут говорить.

- А где мы могли бы оставить лошадей и телеги на ночь? И где покормить коней?

- За заботу о лошадях полагается отдельная плата хозяину отеля, где выступаете. Который отличается от постоялого двора лишь тем, что мы в нем играем фарсы. И ничем более... Наши декорации вас устроят или предпочтете свои?

- В королевском театре Глобус к каждому спектаклю отдельные декорации. Главные части которых мы привезли.

- Декорации к каждому спектаклю, а не одни и те же для всех? Какие вы счастливые в Англии что можете позволить себе роскошь на постановках! У нашего короля и нашего кардинала до нас не дошли руки. Хотя, может быть это не несчастье, а счастье. Подушки, одеяла и тюфяки с собой захватили?

- Зачем?

- Как зачем? Чтобы не спать на полу. Или Вы привыкли проводить ночь совсем уже где придется?

- Мы полагали, что в отеле, в котором артисты Королевского Театра будут играть, есть комнаты для постояльцев.

- Но только не в этом. Да вы не тревожьтесь. Мы с вами, дорогие собратья в служении музам, поделимся тем, на чем спим. Не люди, что ли

==============

На следующий день состоялось первое представление артистов труппы его величества короля Якова. Которых до коронации нового короля Карла, состоявшейся более чем полгода спустя, не переименовывали из суеверных соображений: мало ли что c Государем (который до коронации не совсем ещё Государь) может произойти? И правильно делали, продлевая жизнь усопшему, оставаясь королевскими актерами умершего как если бы он продолжал жить: спустя 24 года короля Карла, сына короля Якова, не на сцене, а на всамделишном эшафоте, казнили.

Каждый день решено было давать два спектакля: второй по-английски, первый на французском. Который актеры не выучили, а заучили, чтобы произносимое ими было понятно всем.

На первом спектакле (утренник) в партере стояло человек не более тридцати самого разнообразного вида. Которые не дрались и не толкались по причине большого пространства между стоящими. Некоторые из зашедших привычно ложились на пол, ставя перед собой пиво, вина и снедь. Примерно половина присутствовавших (не знавших, что они клакеры по причине того, что слово клакер родилось на полвека позднее) держала в руках и общупывала в карманах заготовленные заранее яблоки с помидорами для того, чтобы (и это было частью получаемого от представления удовольствия) не только свистеть и отпускать по ходу действия шуточки, но и швырять в персонажей, становясь таким образом частью спектакля. Ложи также были примерно на четыре пятых пусты. В тех, в которых сидели кто-то, обращал на себя внимание веселая дама с мужем, пара аристократок с покрытыми вуалями лицами (зеленой и розовой - уточнение для истории), и старичок с мальчиком лет приблизительно трёх с половиной, который смотрел на сцену во все глаза.

После того, как две скрипки, флейта и барабан сыграли что-то, напоминавшее увертюру, из-за декораций вышел не один, а целых три "прологера". Старик на длинных ногах, с остроконечной бородой, одетый в черное с красными рукавами, который бросался обнимать женщин в зале, отпуская непристойные шуточки. Ловкий слуга, распевавший куплеты о старике и любви молодых. И жирный толстяк с лицом, густо покрытом мукой, которой произносил помпезные глупости. Хорошо знакомые публике, они что-то изображали прежде, чем на сцене их сменят заезжие гости. Помидоры в звезд фарса и шутовства не летели, но комментарии типа "убирайтесь, болваны" и "дайте англичанам поговорить" сопровождали их привычный триумф. Затем появился главный прологер, представивший публике актеров короля Англии, которые пред ними появятся.

"Эй, оболтусы! Перестаньте бесцельно бродить по залу перипатетиками. Устали стоять, так на пол сядьте. Всякий поступок должен быть сообразен со своей целью: кровать — чтобы спать, стол — чтобы пить, Бургундский отель— не чтоб посиделки и постоялки превратить в полежалки, а чтобы смотреть на то, что Вам, идиотам, покажут музы, предводительствуемые тремя нашими грациями. Которые - не сомневайтесь - мужчины, потому как женщин можно изображать только на фресках и на холстах. А на театральных подмостках артисты, у которых женские груди не ватные, непристойны, вызывая непридуманные желания. По этой причине дамы и женщины заменяемы кастратами в опере и мужчинами в пантомимах. Не гогочите, а молча смотрите и слушайте то, что через минуту начнется. Двенадцатая ночь. Комедия Вильяма Шекспира. Заткнитесь, профаны, и слушайте. Из уважения к англичанам, которые пересекали Ламанш по заданию ихнего Короля. Попрошу без ваших дурацких шуточек. И без бросания помидор. Сдержитесь, пока не кончится. А кто не достоит или не долежит до конца - как вы, целующаяся на полу парочка - пусть убирается".

Такое вот остроумие. И такой вот - в то время привычный и необходимый - пролог.

Затем после небольшой паузы, на сцене появились актеры из Лондона. Изображавшие придворных какой-то выдуманной несуществующей Иллирии. Перемежаемые мальчиками, изображавшими женщин, и музыкантами, заигравшими доселе незнакомую парижанам, завораживающую простотой и гармонией музыку. После которой на авансцене появился правитель, чарующе и завораживающе проговоривший:

Французский перевод стихов был грубоват и поспешен. Плохое произношение артистов раздражало, но его можно было объяснить тем, что действие происходило в Иллирии, в которой не могут правильно говорить ни на каком языке. Но музыка текста и его смысл, так же, как манера игры артистов, до этого Франции незнакомая, до такой степени завораживали красотой, что зал для игры в мяч сразу притих. И, затаив дыхание, слушал до самого перерыва.

А когда первое действие было завершено, раздалась такая буря оваций, громче которой доселе зал для игры в мяч и (по совместительству с спортивными упражнениями) актерской игры за 77 лет с момента первого в нем театрального действа не слышал ни разу. Хотя он не был даже на одну десятую полон. Или - что то же самое - на девять десятых пуст.

К стоявшему у декораций пожилому мужчине подлетела, словно на крыльях, уже неплохо знакомая нам графиня Карлайн. Которая, задрав закрывающую лицо вуаль на волосы, затараторила по-английски.

- Бен, Бен, Вы слышите эти овации? Это момент исторический. Запомним же день и час. А сейчас немедленно идите на сцену. Вы обязаны что-то сказать!

- Но что я могу сказать? Это же не моя пьеса. И я не умею говорить по-французски.

- Пустяки. Идемте вместе. Я буду переводить.

Через мгновение на помост перед декорацией вышли мужчина с грубоватым лицом, одетый почти что как пуританин, и только белый воротничок показывал, что он не религиозный фанатик. И очень живая аристократка, переводившая с английского на французский. А сказал мужчина с очень грубым лицом вот что.

"Дамы и господа. Мадам-мусье. Я потрясен и польщен. Я счастлив за Англию и Английский Театр. К сожалению, автор пьесы, мой друг и соперник Шекспир, приехать не смог по самой уважительной из причин: он девять лет, как в могиле. Но если бы он был с нами - а я уверен, что его дух сейчас с нами, подобно тому, как дух отца Гамлета завтра будет не только в зале, но и на сцене - он был бы счастлив! Отдыхайте, дамы и господа, вернувшись из воображенного мира в реальный. Точнее, как бы реальный. Второе действие не замедлит! И благодарим за овацию."

По завершении этих слов аплодисменты возобновились. А чтобы остановить их, заиграл оркестр из двух скрипок, барабана и флейты. Персонажи дель Арте как обычно, стали развлекать зрителей тем, что задирали стоявших и восседающих в ложах. Разносчицы в юбочках, едва прикрывавших попочки, и с ушастыми шапочками, делавшими их похожих на заинек, разливали в принесенные зрителями кружки вино. Некоторым по два и три раза.

Тогда то к ГРУБОМУ ЛИЦУ С НЕЖНЫМ СЕРДЦЕМ и его переводчице скорее подлетела, чем подбежала чрезвычайно взволнованная француженка.

- Бен Джонсон, если не ошибаюсь? То, что я увидела и услышала, восхитительно! Вы сказали, что автор пьесы Шекспир?

- Вы верно услышали.

- Но он же, оказывается гениальный писатель! Какая поэтика содержания, какой слог! Даже в французском переводе, который, как я понимаю, ниже уровня английского оригинала.

- Намного хуже. Но если даже в таком переводе "Двенадцатая Ночь" породила овацию парижской публики, какой у привыкшей к уровню шекспировских и моих пьес лондонцы почти никогда не устраивают, то значит, мой друг Вильям в самом деле замечательный драматург.

- Шекспир... Я слышала эту фамилию, но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть. Имею честь пригласить Вас к себе.

- Почтем за честь. Но кто Вы?

- Простите, что не представилась. Герцогиня Шеврез. Мой и моего мужа дворец находится неподалеку. Вы где остановились?

- Пожалуй можно сказать, что нигде.

- Это подарок свыше! Спальни в Парижском Дворце нашей семьи к Вашим услугам!

Опешивший Джонсон не успел даже полбагодарить, потому что к беседе подключилась еще одна дама, находившаяся в столь же восторженном состоянии.

- Высокочтимый маэстро, то что я увидела, грандиозно. Вы писатель? Или актер? Спрашиваю потому, что на сцене я пока Вас, вроде, не видела.

- Драматург, поэт и писатель, ваше...

- Простите что не представилась. Маркиза де Рамбуйе. Салон моего дома является первым в Париже. И лучшим. Выступить в котором в любое удобное для Вас время имею честь пригласить.

- А меня? – спросила вдруг переводчица – Меня приглашаете?

- Само собой разумеется, графиня Карлайль. А с герцогиней Шеврез вы знакомы?

- На балах встречались, но поговорить как-то не доводилось.

- В таком случае благодаря шекспировской пьесе, которая нас троих одинаково потрясла, случилось и это.

- Пора начинать! Пора продолжать! – закричали дельатровцы, звоня в три колокольчика сразу. Дамы пошли в одну из свободных лож, сев рядом друг с другом, не переставая оживленно обсуждать что-то. Джонсон же ушел в самый конец зала, и стал позади ложи, в которой сидел старик с маленьким мальчиком. К этому времени слезший со стула, на котором, аплодируя изо всех сил, недавно стоял.

- Простите, сударь, сколько лет Вашему Внуку? - спросил Джонсон престарелого господина.

- Три с половиной.

- И Вы полагаете, что он что-нибудь понял?

- Уверен, что понял все.

- Откуда такая уверенность?

- Я читаю внуку Аристофана с тех пор, когда ему не исполнилось и трех месяцев. А Горация декламировал, когда он еще был в утробе моей невестки.

- И вы думаете, что он, еще не рожденный, уже тогда что-нибудь слышал и что-нибудь понимал?

- Можете смеяться или считать, что я это выдумал, но из живота, в котором мой еще не родившийся внучек готовился к выходу из утробы на сцену жизни, на который мы с Вами сейчас разговариваем, явственно слышался смех.

- Красивая легенда на случай, если Ваш внучек когда-нибудь в будущем прославится в чем-то.. И как же зовут самого юного театрала в Париже?

- Жан Батист – четко произнес мальчик.

- А родовое имя?

- Поклены мы. Потомственные обойщики Его Величества Короля. - восторженно глядя на внука, сообщил дед. Мой сын кроме того, что является королевским обойщиком, стал также камердинером Короля.

- Потише, пожалуйста, дайте послушать. На сцене что-то там начинается – сказал ребенок.

Джонсон понимающе замолчал, устремив взор взор в направлении возвышения, на котором играли пьесу. Именно в то время к нему робко приблизился рано лысеющий юноша около двадцати лет.

- Это прекрасно! Прекрасно! – проговорил он, от волнения задыхаясь.

- Вы так считаете?– скромно переспросил Джонсон.

– Уверен а не считаю. В Париже, в котором казалось бы сосредоточены все радости жизни, по настоящему прекрасных слов не произносит никто.

- И чем же объяснить это?

- Тем разумеется, что балеты, даже с богами Рима и Греции, безопасны, поскольку танцуя, никто не произносит ни звука. В операх то, что нельзя сказать, разрешается петь - что тоже относительно безопасно, поскольку ни одна опера пока не родила бунт. Куплеты, реакцией на которые являются не смех, а гогот - отдушина и не более. Власти боятся не гогота, который издают, откинувшись на спинку кресла или скамейки, а смеха, которым лечат и изменяют нравы. Вот почему говорить так же прекрасно, как то, что я с изумлением слышал, во Франции не умеет никто.

- Неплохо сказано. Вы тоже для театра пишете?

- Пока нет. Но наверное буду.

- Как Вас зовут? Спрашиваю для того, чтобы, если станете знаменитым, я имел честь описать Ваш только-что услышанный мной монолог в мемуарах.

- Корнель. Пьер Корнель. Окончил колледж иезуитов, лиценциант права.

- Не знаю, лиценциант, есть ли для Вас смысл менять уважаемую профессию юриста на сомнительную лицедея и еще более опасную литератора. Которая во всех странах самая опасная - кроме профессии контрабандиста и профессии Короля. Советую стать драматургом только в том случае, если не стать им просто не в силах.

- Запомню Ваш совет. И знаете для чего? Чтоы им не воспользоваться.

- Да тише Вы, дяденьки - недовольно изрек ребенок. - Ну как Вам не стыдно - во время действия разговаривать.

- Устами младенцев глаголют истины - улыбнулся Джонсон. - Найдите меня после спектакля. И завтра, если придете. Завтра мы ставим не комедию, а трагедию. Которая, как мне кажется, как жанр Вам роднее и ближе.

После завершения представления зал – и аристократы, и рядовые дворяне – в едином порыве приветствовали артистов стоя. Устроив (как доложила герцогу Бекингему свита) standing ovation.

Когда через четыре часа началось представление той же комедии по-английски, зал был забит до отказа. В первой от сцены ложе были замечены Королева и Бекингем. Все остальные ложи были заполнены аристократами, а дворянами был заполнен партер. О чем можно было сказать с уверенностью, поскольку в то время в Париже одеваться несоответственно своему положению в иерархической лестнице было строжайше запрещено. В этом смысле платья и дам, и мусье являлись подобием военной формы для гражданского населения.

- Портос! Д’Артаньян, вы что здесь делаете? Вам же поручено охранять вход! – раздался возмущенный голос Де Тревиля. – Марш из зала!

- У входа достаточно Атоса и Арамиса – откликнулся Великан. – А наше присутствие успокаивает бузутеров.

Портос был прав. Буза не замедлила. Всеобщее настроение было праздничным и приподнятым, когда в гуще зрителей, стоявших в партере, была замечена потасовка.

- Вы это меня назвали бузутером, сударь? – дерзко произнес дворянин с носом, формой напоминавшим бесформенную картофелину, длиною превосходящим кинжал. – А что если я Вас за это оскорбление вздую?

- Он меня вздует, Д'Артаньян, Вы слышали, что сказал этот носатый?

- Как Вы осмелились оскобрить мой нос?

- Да. Я осмелился.

- В таком случае достаньте шпагу и защищайтесь.

- Драться здесь? В присутствии де Тревиля и королевы?

- Да вы трусишка, как вижу. А ну ка давайте выйдем. Поговорим.

Два мушкетера и самый носаты дворянин Франции удалились. А когда в середине второго антракта вернулись, все пятеро обнимались, как братья, и были в стельку пьяны.

Триумф после окончания вечернего представления по-английски превзошел даже аплодисменты на утреннике. На следующий день, когда англичане “давали” Гамлета, каретами были запружены улицы, примыкавшие к театру для игры в мяч. И это повторялось на каждом выступлении артистов труппы его Величества Английского короля.

Так родился великий французский театр. Появившийся на сто лет позже великого испанского театра Сервантеса и Лопе де Вега. И на лет сорок позже английского, в котором блистали Бен Джонсон и Вильям Шекспир. Однако в то время, как спустя 28 лет после описанного нами эпохального дня казнившие короля Англии пуритане закрыли театры, а закат Испании был долгим, но необратимым, французский театр, родившись, уже через несколько десятилетий стал Великим. И в этом своем статусе в течение вот уже четырехсот лет остается. Без перерывов

=========================

Зал бургундского отеля в 17 веке - лучшего театрального зала Парижа в начале правления Ришелье

А таким театр Парижа стал спустя всего одно поколение

|

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте: |