Статьи Магаршака в Независимой газете

Опубликовано 2025-06-10 13:00 , обновлено 2025-06-18 18:30

Статьи Магаршака в Независимой газете

http://www.ng.ru/authors/13286/

http://www.ng.ru/authors/12541/

Часть первая. Статьи, в которых выдвинуты новые концепции

14.09.2011

долгоживущая» оболочка колбас уже заменяется на «съедаемую» белковую оболочку.

долгоживущая» оболочка колбас уже заменяется на «съедаемую» белковую оболочку.

За последние 100 лет человечество во многом перешло на синтетические материалы. Однако в настоящее время идет возврат к использованию возобновляемых биоресурсов в технике (спирт как горючее в Бразилии, широкое использование растительных масел для лаков и красок, биосинтез водостойких конструкционных клеев из отходов деревообработки и многое другое). Появилась даже специальная наука – GreenChemistry («зеленая химия»).

Пока это все отдельные прорывы. Реальный прогресс будет достигнут только при глобальном переходе на новые технологии.

После того как равновесие между человеком и окружающей средой будет восстановлено и гомобиогеоценоз сбалансируется, возникнут новые задачи, в которых абсолютным, само собой разумеющимся императивом будут: а) безотходность; б) сведение добычи полезных ископаемых всех видов к незначительной величине и в) полная утилизация всех произведенных продуктов после окончания срока их использования. При условии целенаправленных, когерентных усилий всех экономически развитых стран переход цивилизации уже в ближайшие десятилетия в состояние с минимизацией отходов, сведением к минимуму добычи полезных ископаемых и других ресурсов из недр земли и обратимостью почти всего, что создается человеком, вполне возможен.

Создание обратимых технологий должно постепенно стать новым стандартом, подобным тем, которые сегодня государственно регулируют, например, выхлоп автомобиля. Такая стратегическая программа человечества являлась бы не только колоссальным стимулом для создания новых технологий во всех областях и магистральным направлением развития, отличным от пути, по которым шли до сих пор все технологические революции. Она совершенно преобразит жизнь людей.

Обратимая цивилизация возможна. Более того – абсолютно необходима, ибо альтернативы ей нет. И приступить к комплексной реализации ее необходимо assoonaspossible (быстро, как только возможно), пока окружающая человека среда не перешла за точку, хорошо известную из теории нелинейных систем, – то есть такую, изкоторой не будет возврата.

«Предлагаем создать под эгидой ООН специальный форум, на котором комплексно посмотреть на проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением климата. Россия готова выступить одним из организаторов такого форума», – заявил Владимир Путин с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Предложение замечательное и своевременное! Однако форум – лишь первая стадия, говоря образно, увертюра перехода к безотходной цивилизации.

Необходимо создание международных проектов, сравнимых с проектом «Геном человека», успешно проведенным под эгидой ЮНЕСКО. С соответствующими инвестициями. В том, что касается перехода к безотходной (альтервитальной, природоподобной альтернативной) цивилизации, проект, будучи международным, обречен как минимум на частичный успех. Потому что переходу человечества в безотходный режим и возвращению после 200-летнего перерыва в природоподобную цивилизацию нет никакой разумной альтернативы.

Статьи Магаршака в Независимой газете

http://www.ng.ru/authors/13286/

http://www.ng.ru/authors/12541/

Часть первая. Статьи, в которых выдвинуты новые концепции

14.09.2011

долгоживущая» оболочка колбас уже заменяется на «съедаемую» белковую оболочку.

долгоживущая» оболочка колбас уже заменяется на «съедаемую» белковую оболочку.

За последние 100 лет человечество во многом перешло на синтетические материалы. Однако в настоящее время идет возврат к использованию возобновляемых биоресурсов в технике (спирт как горючее в Бразилии, широкое использование растительных масел для лаков и красок, биосинтез водостойких конструкционных клеев из отходов деревообработки и многое другое). Появилась даже специальная наука – GreenChemistry («зеленая химия»).

Пока это все отдельные прорывы. Реальный прогресс будет достигнут только при глобальном переходе на новые технологии.

После того как равновесие между человеком и окружающей средой будет восстановлено и гомобиогеоценоз сбалансируется, возникнут новые задачи, в которых абсолютным, само собой разумеющимся императивом будут: а) безотходность; б) сведение добычи полезных ископаемых всех видов к незначительной величине и в) полная утилизация всех произведенных продуктов после окончания срока их использования. При условии целенаправленных, когерентных усилий всех экономически развитых стран переход цивилизации уже в ближайшие десятилетия в состояние с минимизацией отходов, сведением к минимуму добычи полезных ископаемых и других ресурсов из недр земли и обратимостью почти всего, что создается человеком, вполне возможен.

Создание обратимых технологий должно постепенно стать новым стандартом, подобным тем, которые сегодня государственно регулируют, например, выхлоп автомобиля. Такая стратегическая программа человечества являлась бы не только колоссальным стимулом для создания новых технологий во всех областях и магистральным направлением развития, отличным от пути, по которым шли до сих пор все технологические революции. Она совершенно преобразит жизнь людей.

Обратимая цивилизация возможна. Более того – абсолютно необходима, ибо альтернативы ей нет. И приступить к комплексной реализации ее необходимо assoonaspossible (быстро, как только возможно), пока окружающая человека среда не перешла за точку, хорошо известную из теории нелинейных систем, – то есть такую, изкоторой не будет возврата.

«Предлагаем создать под эгидой ООН специальный форум, на котором комплексно посмотреть на проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением климата. Россия готова выступить одним из организаторов такого форума», – заявил Владимир Путин с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Предложение замечательное и своевременное! Однако форум – лишь первая стадия, говоря образно, увертюра перехода к безотходной цивилизации.

Необходимо создание международных проектов, сравнимых с проектом «Геном человека», успешно проведенным под эгидой ЮНЕСКО. С соответствующими инвестициями. В том, что касается перехода к безотходной (альтервитальной, природоподобной альтернативной) цивилизации, проект, будучи международным, обречен как минимум на частичный успех. Потому что переходу человечества в безотходный режим и возвращению после 200-летнего перерыва в природоподобную цивилизацию нет никакой разумной альтернативы.

ГЛАВА 10. Алгебра и гармония – две вещи совместные.

Математическая теория графов в приложении к трагедии Шекспира "Гамлет"

Математическая теория графов в приложении к трагедии Шекспира "Гамлет"

Юрий Магаршак0 Octaves with all icons

Об авторе: Юрий Борисович Магаршак – специалист по математическому моделированию, Нью-Йорк.

Начнем с построения вершин графа Гамлета, расположив их по кругу (рис. 1) и обозначив вершины, соответствующие семье Гамлетов, зеленым цветом, вершины, соответствующие семье Полониев – синим, а вершины, соответствующие тем, кто не принадлежит ни к семье Полония, ни к семье Гамлета – черным (Дух, как существо нематериальное, изображен черным, так же, как Гильденстерн и Розенкранц).

Теперь построим графы намерений, точнее, намерения убить, и графы того, как эти намерения персонажей выполнялись (рис. 2), обозначив намерения (ветви графа) красным, а то, как намерения реализовывались, лиловым цветом.

Намерение убить, как видим, согласно сюжету, есть только у четырех персонажей: Духа, короля, Лаэрта и Гамлета. Гамлет хочет убить короля, король – Гамлета, Лаэрт – Гамлета, Дух покойного короля – короля действующего.

Поскольку король убил отца Гамлета до начала пьесы и, стало быть, намерение реализовал, убийство королем отца Гамлета, в трагедии фигурирующее как Дух, на графе не обозначено.

Перейдем к сопоставлению намерений персонажей с их реализацией, начиная с намерений Гамлета и того, как эти намерения реализовывались. На рис. 3 изображен граф намерений Гамлета (красные стрелки) и их реализаций (лиловые стрелки).

Гамлет хочет убить короля и попадает в Полония. Гамлет хочет убить короля и попадает в Офелию. Гамлет хочет убить короля, а убивает Лаэрта. Наконец, Гамлет убивает короля, которого и намеревался убить изначально.

Убийство Гильденстерна и Розенкранца стоит особняком в ряду убийств, и поэтому оно выделено пунктиром. Хотя, бесспорно, требует самостоятельного изучения, что неоднократно проделывалось, включая, например, известную пьесу британца Тома Стоппарда «Гильденстерн и Розенкранц мертвы».

Как видим, намерение Гамлета убить короля выполняется только в самом конце пьесы. До этого намерения не совпадают с результатами его действий: намеревается убить одного человека, а убивает одного за другим совершенно других!

Теперь давайте построим граф намерений короля Клавдия (красная стрелка) и сопоставим его с тем, как это намерение реализовывалось (рис. 4).

Клавдий хочет убить Гамлета, а убивает Гильденстерна и Розенкранца. Клавдий хочет убить Гамлета, а убивает королеву. Клавдий хочет убить Гамлета руками Лаэрта, а убивает Лаэрта. Клавдий хочет убить Гамлета, но убивает себя. И только после смерти короля Клавдия умирает Гамлет.

Очевидно, что картина намерений и картина реализации этих намерений короля при всем отличии от графа намерений и реализации этих намерений Гамлета сходны. Намерения одни, а результат абсолютно иной!

На рис. 5 аналогичным образом в той же символике цвета изображены граф намерения Лаэрта (красный цвет) и его реализация (лиловый цвет). Лаэрт хочет убить Гамлета, а убивает себя. Лаэрт хочет убить Гамлета, а попадает в короля (рукой Гамлета, который направляет в сердце Клавдия отравленный с согласия Клавдия клинок). Наконец, Лаэрт, который хочет убить Гамлета, убивает Гамлета. Гамлет мертв, убитый отравленным Лаэртом клинком. Но это происходит уже после смерти Лаэрта. Та же, говоря обобщенно, картина, хотя и выглядит по-другому: Лаэрт метит в одних, а попадает в других и убивает Гамлета только после собственной смерти.

На рис. 6 изображен граф намерений покойного короля (в трагедии фигурирующий под именем Дух) и того, как это намерение реализовывалось в реальности.

Дух хочет убить короля Клавдия («зарядив» на это убийство своего сына Гамлета), а попадает в Полония. Дух хочет убить короля Клавдия, а попадает в Офелию. Дух хочет убить короля Клавдия, а попадает в Гильденстерна и Розенкранца (возможно, вовсе ему не знакомых). Дух хочет убить короля Клавдия, а попадает в королеву. Дух хочет убить действующего короля Клавдия и убивает его. После чего Дух покойного короля, который хотел убить только Клавдия, убивает своего сына.

Дух покойного короля намеревался убить только своего брата-убийцу, узурпировавшего его трон Гамлетов. А убивает, кроме того, не только семью Полония, не только попавшихся под руку Гильденстерна и Розенкранца, но и нежно любимого сына. А также жену Гертруду, которую наказывал сыну не убивать!

Наконец, на рис. 7 построен граф, который наглядно показывает, в какой последовательности все вышеперечисленные убийства происходили во времени.

Первым (до открытия занавеса и формального начала действия пьесы) убит король – отец Гамлета (в трагедии действующий в качестве Духа покойного короля). После него рукой Гамлета убит Полоний. Вслед за отцом – Офелия. Парное убийство Гильденстерна и Розенкранца стоит особняком, образуя петлю, которую можно принимать или не принимать во внимание, ибо даже Гамлет убийство этих молодых людей не считает грехом, что подчеркивается тем, что убийство этих двоих считается как бы одним убийством.

Следующим убит сын (выражаясь современными терминами) премьер-министра Полония, Лаэрт. Потом – королева. За ней – действующий король Клавдий. И наконец – Гамлет, принц датский, испускает дух и отправляется к духу своего отца и другим предкам.

Анализ графов событий трагедии «Гамлет» приводит к неожиданному выводу. Намерения и воплощение этих намерений персонажей трагедии «Гамлет» не совпадают. Более того, катастрофически не совпадают! Как в жизни. Графы трагедии «Гамлет», в которых поэтика и очарование текста убраны, а показана только одна сторона сюжета – намерения и их воплощения, завораживают своей загадочной красотой и говорят о психологии человека и жизни нечто исключительно важное. Что именно? Пусть об этом скажут психологи, психоаналитики, психиатры и социологи.

Картина еще более усложняется, если принять во внимание, что итогом описываемых событий явилась смена династии в Дании: место Гамлетов заняли Фортинбрасы. А если вспомнить, что за много лет до начала действия пьесы отец Гамлета (Дух) убил отца Фортинбраса (второго духа за сценой, который руководит действиями юного Фортинбраса, пришедшего в последний момент, чтобы стать королем не только Норвегии, но и Дании): «OurlastkingHamletSlewFortenbrasseincombat, youngHamletsfather» («отец юного Гамлета убил отца Фортинбраса в поединке»), в трагедии, а также в графах появляется следующий уровень, новый виток убийств, намерений и событий, обсуждение которого может стать предметом особой книги.

Что же касается применения методов теории графов к исследованию сюжета, «Гамлетом» такой анализ, разумеется, не ограничивается. Математические методы исследования могут оказаться полезными не только в анализе уже написанного, но и при создании произведений искусства. Данная небольшая заметка является доказательством этому.

ГЛАВА 11. Без кошек европейской цивилизации не было бы.

25.03.2015

Животные, которые спасли человечество от вымирания

Тэги: общество, цивилизация, кошки

Кошки, похоже, чувствуют себя главными действующими персонажами в истории цивилизации. Фото Андрея Ваганова

Кому-то заголовок этой статьи может показаться слишком претенциозным. Тогда как на самом деле он чересчур осторожен. Скорее всего не только европейской цивилизации не было бы, если бы не было кошек. Ни одна цивилизация, основанная на сельском хозяйстве, в которой основой пищевого рациона населения является хлеб – и не только хлеб, – без кошек не могла бы возникнуть.

Появление земледелия стало колоссальным шагом первобытного человека из дикости в цивилизацию. Без земледелия там, человек мог бы существовать, только кочуя вместе с оленями или – наподобие армии Чингисхана – питаясь лошадиным молоком (кумысом) и кониной. Об оседлой жизни в деревнях, а тем более в городах не было бы речи. Без сельского хозяйства человеку в странах, в которых есть зима как время года, или всего лишь нет вечнозеленой растительности (примером подобного климата являлся Египет, а также Двуречье), ягодами, грибами, охотой и рыбой прокормиться было бы невозможно.

Идея о том, что растения можно выращивать, чтобы ими питаться, была, без сомнения, гениальной не меньше, чем идея маятниковых часов, радио и/или компьютера несколько тысячелетий спустя. А ее воплощение далекими – и, без сомнения, гениальными – предками современных людей не может не вызывать восхищения.

Однако как только научились выращивать злаки и хранить их в амбарах (а также в больших сосудах, созданных гончарами), возникла проблема мышей. Грызуны проникали в любой амбар и в любой негерметично закрытый сосуд. А если щелок не было, мыши могли их прогрызть, если бы захотели, почти что во всем, за исключением камня. Мыши, к тому же размножающиеся с громадной скоростью всюду, где есть достаточно пищи, могли съесть любой урожай.

Победить мышей не мог не только древний человек – не может и современный. Мыши, несмотря на все способы, которые человек применяет, продолжают жить в деревнях и городах рядом с ним. Тем более с мышами не в состоянии был справиться человек древний. Что было делать? И тут у неизвестного гения, к тому же весьма наблюдательного, возникла идея. А что, если использовать животных, которые едят мышей, но не едят зерна?

Естественными врагами мышей и крыс являлись кошачьи. Будучи хищниками, они едят грызунов, но не едят то, что едят грызуны. Кошки не едят ни пшеницу, ни рожь, ни вообще злаки. Возникла воистину потрясающая идея: использовать хищников, которые не едят злаки, рис, фрукты, овощи, ягоды, для охраны «амбаров» от грызунов. Мышей в первую очередь.

Но как заставить хищника поселиться в «амбаре»? Идея питаться плодами посаженных для употребления в пищу растений пришла до того, как кошка была приручена. Приручать кошку древнему человеку надо было не для удовольствия, а ввиду абсолютной необходимости: или оставаться в лесах и пещерах, либо начать жить на открытой местности, питаясь прежде всего продуктами, которые сами вырастили. А это, как показала практика, было совершенно невозможно без друзей человека, которых спустя тысячи лет мы называем кошками.

Но какого именно хищника использовать в качестве стража собранного урожая? О том, чтобы ловить львов или тигров для ловли мышей и крыс, речи быть не могло. А вот мелкий кошачий предок современной кошки вполне для этого подходил. Кто-то наподобие рыси или гепарда? А потому гениальный древний человек, благодаря изобретению которого сельское хозяйство стало возможным, без сомнения, поступил так. Поймал дикую про-кошку и отпустил в амбаре, из которого не было выхода. Когда открывали дверь, чтобы добавить или же взять продукт питания, который хранился в нем, кошку не выпускали. А может быть, «амбар» был ямой, открытой сверху. Из которого кошки выбраться не могли. Жили и питались мышами. Постепенно привыкая к новой, вынужденно «оседлой» жизни.

Ну а потом кошка стала приручаться мало-помалу. Кошек стали селекционировать и, кстати, обожествлять. Например, в Древнем Египте кошкам были посвящены целые храмы! Что совершенно неудивительно, если вспомнить об ирригационной системе Нила, позволившей на протяжении тысячелетий развивать земледелие. В Древнем Вавилоне примерно в то же самое время кошку боялись и поклонялись ей. Вспомним, что представление о том, что черная кошка, перебегающая дорогу, не к добру, родилось именно там за тысячу или более лет до нашей эры. И, стало быть, кошки уже были приручены, иначе бояться было бы некого.

Выскажу догадку-гипотезу: приручение кошки происходило параллельно с созданием амбаров зерна. А значит, с возникновением земледелия. Кошка и земледелие – по крайней мере на заре земледелия – были как близнецы-братья. Кошка стала другом человека в том смысле, что помогала человечеству есть. Расселяться на Север, не умерев с голоду. А также в районы, в которых не было вечнозеленой растительности. Как Дельта Нила или Двуречье.

Таким образом, кошка была приручена практически одновременно с возникновением сельского хозяйства. Вряд ли раньше, так как до этого надобности приручать кошку не было. А значит, не было бы цивилизации в странах, где для того, чтобы не быть голодным, достаточно круглый год трясти банановое дерево, кокосовую пальму и есть листья, как обезьяны. Или кочевать вместе с оленями, питаясь олениной и оленьим молоком – как чукчи. Или как половцы, постоянно перемещавшиеся в открытой степи и питавшиеся кониной и кумысом. (Напомним, что в армии Чингисхана за пролитие молока кобылицы на землю была положена смерть.)

Кошки – напомним, кстати, – сегодня охраняют не только амбары. И не только наши дома от мышей. Но также дворцы и музеи. В Эрмитаже, к примеру, на балансе (как говорится) в настоящее время «работают» 70 котов. История эрмитажных котов восходит к эпохе Елизаветы Петровны, когда крысы и мыши прогрызли в (тогда деревянном) Зимнем дворце множество щелей и дыр. А затем, когда здание Эрмитажа стало каменным, сгрызали драгоценные экспонаты. Проблема была решена после того, как в Эрмитаж из Казани завезли кошек. Аналогичные проблемы, без сомнения, были и в Возрождение, и в Средневековье, и в Античные времена, и в древности. Не будь кошек (которые к тому времени были уже приручены, потому что без земледелия не было бы не только дворцов, но и домов и оседлой жизни как таковой), не было бы ни Эрмитажа, ни Лувра, ни города, ни деревни.

Без кошки невозможно было бы сохранять урожай не только до весны, но даже и до зимы. Человек не мог бы оторваться от зеленого леса (саванны, джунглей). Не мог бы строить не только города, но даже деревни. Без кошки не было бы европейской цивилизации, потому что цивилизация началась с земледелия, а без кошек выращивание злаков было бессмысленным.

Согласившись с этим, отдадим должное гениальности наших далеких предков, которые придумали – да, да, сначала придумали, а потом сделали – приручить кошек. Без которых не было бы земледелия, а значит (оглядываясь из будущего, в котором живем мы с вами, наслаждаясь благодаря кошкам плодами цивилизации, которой без кошек не было бы и быть не могло), цивилизации. Не было бы ни Парижа, ни Лондона, ни Москвы, ни Флоренции, ни даже деревни и фермы. Что и требовалось, как говорят математики, доказать.

ГЛАВА 12

11.10.2006

Вакуумные гробницы

Возможно, еще в древних цивилизациях люди использовали очень тонкие законы физики и биохимии

Об авторе: Джордж Магаршак - исполнительный вице-президент Международного комитета интеллектуального сотрудничества, президент MathTech, Inc. (Нью Йорк). Альпик Рафаилович Мкртчан - академик Академии наук Армении, директор Института прикладных проблем физики (Ереван).

Тэги: вакуум, технология, археология

Некоторое время назад один из нас, производя раскопки в горах Армении, обнаружил гробницу, датируемую третьим тысячелетием до нашей эры. Она представляла собой саркофаг, покрытый каменной плитой весом примерно в тонну. Попытки поднять плиту с помощью рычагов и других инструментов не увенчались успехом. Столь же безуспешны были попытки поднять плиту с помощью привезенного на место подъемного крана. Однако как только в плите была просверлена небольшая дыра, плита (к которой по-прежнему был присоединен крюк крана, работавшего на полную мощность) взмыла в воздух.

Объяснение этого феномена может быть только одно: давление воздуха в гробнице было намного меньше, чем снаружи. Вопрос: каким образом это было достигнуто? И с какой целью? С точки зрения физико-химии механизмов уменьшения давления внутри замкнутого пространства может быть три.

Первый – повышение температуры перед замурованием. Непосредственно перед закрытием гробницы плитой температура воздуха внутри должна была быть искусственно увеличена до значительно более высокой, чем температура окружающего воздуха.

Второй – уменьшение давления внутри гробницы после замурования с помощью химической или биохимической реакции.

Третий вариант. Минералы, из которых состоит гробница, были подобраны таким образом, что они медленно поглощают воздух.

Перечисленные гипотезы исчерпывают возможные варианты достижения уменьшения давления в замкнутом объеме гробницы. Во всех трех вариантах попрошествии определенного времени, для того чтобы поднять плотно подогнанную к каменной поверхности саркофага плиту, необходимо было бы приложить силу, во много раз превышающую вес плиты.

Уменьшение давления газа внутри гробницы не могло произойти случайно. С какой же целью древние люди уменьшали давление воздуха внутри гробницы? Ответ напрашивается сам собой: для того, чтобы уберечь ее от воров! – и оставить души и мумии предков непотревоженными. В самом деле: эра железа началась тысячелетиями позднее. Не было никаких механизмов, которые позволили бы просверлить камень насквозь. Поэтому на протяжении сотен – а возможно, и тысяч – лет гробница должна была оставаться нетронутой. Никакие усилия грабителей не могли бы поднять плиту – для этого просто не было соответствующих технологий.

Открытие гробницы, замурованной давлением воздуха, представляется имеющим не только общепознавательный интерес. Гипотеза о том, что именно таким образом замуровывались гробницы в древней Армении, предотвращая их от разграбления, представляется интригующей и требующей дальнейшего исследования. Гипотеза о том, что механизм предохранения гробниц от разграбления мог применяться и в других странах Древнего мира – в частности, в Древнем Египте, Двуречье и в Древнем Китае – также требует всесторонней экспериментальной проверки. Ибо, если она верна, наши представления об уровне понимания древними физических законов природы и умении использовать их должны быть кардинально пересмотрены.

ГЛАВА 13. Прирученные монстры

14.03.2007

Об авторе: Юрий Магаршак - PH.D., президент MathTech, Inc., специалист в области биофизики.

Почему домашняя кошка убивает, не будучи голодна? Просто ради удовольствия. И ни для чего более.

Фото Артема Житенева (НГ-фото)

В США завершена первая стадия очень любопытного исследования: какие хищники являются наиболее жестокими и беспощадными. Исследования были начаты со сравнительного анализа повадок кошачьих. Результаты оказались неожиданными и даже шокирующими. Среди всех обследованных представителей семейства Felidae (по-русски кошачьих, по-английски cats): львов, тигров, рысей, леопардов, гепардов, пантер, пум и прочих – самыми жестокими и беспощадными оказались┘ Правильно! Домашние кошки. Причем с колоссальным отрывом!

Оказалось, что домашние кошки, живущие, как и человек, на всех континентах, убивают представителей – как вы думаете: скольких? – 2000 (двух тысяч) видов живых существ! Неизмеримо больше, чем представители какой-либо иной разновидности семейства кошачьих, включая тигров – «царей джунглей» и львов – «царей всех зверей». Причем в отличие от прочих сородичей – и почти всех хищников на земле (если, разумеется, не считать человека) – домашние кошки убивают не для того, чтобы утолить голод. Они – и только они – убивают, голода не испытывая! Случай в биоценозе исключительно редкий (если опять-таки не принимать во внимание поведение homosapiens, человека разумного). Домашние кошки – почти что единственные из живых существ на Земле (не считая – приходится упомянуть в третий раз в одном абзаце и в этом контексте – человека разумного) – убивают, как правило, ради получения удовольствия от убийства. И ни для чего более.

Как это случилось? И почему мирные, милые кошечки, трущиеся о наши ноги и обожающие сидеть на наших коленях, оказались монструозными убийцами? Рискнем высказать несколько наиболее очевидных соображений.

Традиционно считается, что кошка была приручена человеком. Однако такое повсеместно признанное утверждение не более чем гипотеза. Предположение, что кошка, ставшая впоследствии домашней, сама пришла к человеку, что это было ее, индивидуальное или коллективное (стадное? прайдовое? выводковое?) самостоятельно решение, что она пришла к нам не по принуждению или приманиванию, а по своей доброй воле, представляется интригующим. Оно имеет как минимум равное право на существование наравне с традиционной гипотезой о приручении кошки.

Подобное предположение в отношении собаки – что не человек приручил собаку, а собака сама пришла к человеку, обнаружив, что с ним сытно и безопасно, – было выдвинуто несколько лет назад. Выдвигалась ли аналогичная гипотеза в отношении кошек, мне неизвестно. Может быть, в данной статье такое предположение выдвигается впервые, может быть, нет. В любом случае гипотеза о кошке, которая сама себя приручила, заслуживает исследования. Хотя прямого отношения к проблеме, рассматриваемой в данной работе, она не имеет и жестокость в отношении братьев по жизни, проявляемую домашней кошкой как видом (но необязательно индивидом) через много тысяч лет после приручения или добровольного присоединения к человечеству на правах младшего друга (или якобы младшего друга), не объясняет.

Почему домашняя кошка убивает, не будучи голодна? По-видимому, в этом сыграла роль комбинация факторов. С одной стороны, человек кормит кошку молоком и специальной кошачьей едой в таком количестве, что полностью обеспечивает ее потребности в пище и охотиться ей для удовлетворения естественной потребности любого животного, утоления голода – абсолютно не надо. С другой стороны, инстинкт хищника, присущий всем кошачьим без исключения, остался и не ослаб.

Вообще, исследование пределов влияния искусственного отбора на базисные инстинкты приручаемых человеком видов представляется важной проблемой, ждущей исследователя. Кроме того, инстинкт хищника в кошках избирательно поощрялся людьми во все времена. Поймала мышку? Вот умница. Задушила крыску? Вот молодец! Но может ли инстинкт хищника быть в принципе локализован? Еще один фундаментальный вопрос.

Так или иначе, сочетание указанных выше факторов и породило феномен убийства ради убийства – синдром, которым страдают или же (второе, возможно, намного ближе к истине) наслаждаются наши меньшие братья по дому.

Вспомним о том, с каким наслаждением кошка держит и долго носит в зубах живую мышь. Иногда домашняя кошечка сознательно выпускает изо рта добычу, чтобы дать ей побегать, прежде чем поймать вновь и снова носить в зубах (в переводе на человеческий язык – мучить и пытать перед смертью). Но в конце концов все равно убивает. И в большинстве случаев приносит добычу хозяевам. И хозяева неизменно благодарны кошке за это.

Так на уровне рефлексов и образа жизни, созданного для домашних кошек человеком разумным, ее (как он думает) хозяином, а выражаясь научно, живущим с ней в симбиозе, был порожден феномен домашней кошки, которая убивает ради удовольствия от убийства. И ни для чего более.

Человек превратил кошечек в самых жестоких хищников суши. А может быть, вообще в самых жестоких хищников на земле. Раздумья над этим фактом могут оказаться не менее поучительны, чем сам обнаруженный феномен.

Нью-Йорк

ГЛАВА 14

25.10.2017 00:01:15

Насколько реальны сценарии самоуничтожения человечества

Нечеловеческие цивилизации, созданные людьми

Об авторе: Юрий Магаршак – главный редактор NewConceptsJournal, Нью-Йорк.

Выдающийся астрофизик Стивен Хокинг, уже более 50 лет прикованный к инвалидному креслу, не устает предупреждать человечество о грозящих глобальных катастрофах. Фото Reuters

Известный британский физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг начиная с 2001 года регулярно формулирует возможные сценарии самоуничтожения человечества. Ввиду исключительной серьезности этих предостережений приведем главные утверждения, сформулированные в выступлениях и статьях великого физика нашего времени.

Четыре сценария апокалипсиса

Развитие полноценного искусственного интеллекта (ИИ) может означать конец человеческой расы. Уже созданные примитивные формы ИИ оказались очень полезными, но опасения по поводу создания интеллекта, который будет соответствовать человеческому или даже превзойдет его, очень серьезны. Такой ИИ начнет развиваться самостоятельно и переделывать себя со всевозрастающей скоростью.

Ядерная война. Если нас не погубят созданные нами разумные машины, мы вполне можем сделать это сами. Сегодня агрессивность вида homosapiens грозит уничтожить самого человека разумного.

Вирусы, созданные генной инженерией. Для создания ядерного оружия нужны крупные предприятия, а генной инженерией можно заниматься и в маленькой лаборатории. Опасность в том, что случайно или умышленно мы можем создать вирус, который нас же и погубит.

Наконец, одним из самых серьезных последствий деятельности человека на планете является глобальное потепление, вызванное увеличением в атмосфере диоксида углерода при сжигании ископаемых видов топлива. Мы не знаем, остановится ли когда-нибудь процесс глобального потепления, но в худшем случае Земля уподобится Венере, где температура на поверхности достигает 250 градусов и идут дожди из серной кислоты.

Генно-модифицированное человечество

Стивен Хокинг в связи с самоуничтожением человека как вида в качестве эффекта положительной обратной связи упоминает только повышение температуры. Однако, как представляется, это верно и для искусственного интеллекта, и для генной инженерии. Причем опасности генной инженерии не только в создании генно-модифицированных вирусов. Опасность многих других применений генной инженерии также абсолютно реальна.

Создание гибридных видов живых существ, а то и вовсе не существовавших в природе и ни на живое существо из прошлого не похожих, может стать абсолютно реальной опасностью для существования человека как вида. Драконы, «змеи горынычи», годзиллы и другие монстры из сказок превратятся в живых существ. Перспектива абсолютно реальная!

Птицы, которые налетают стаей, существуют только в фильмах Хичкока. Ни один пернатый хищник (по не вполне понятной причине – табу, наложенное кем-то или чем-то?) не охотится стаей. Грифы слетаются на падаль – но не орлы или ястребы на живую жертву. Создание генно-модифицированных хищных птиц, которые будут охотиться и при этом размножаться, как воробьи, может явиться абсолютно реальной опасностью для человечества как такового.

Количество любителей совершить генно-инженерное нападение на человечество в будущем наверняка будет не меньше, чем сегодня число хакеров и создателей компьютерных вирусов. Обнаружить их будет очень непросто.

Поскольку число сперматозоидов в теле мужчины составляет примерно 100 млн, вынашивание зародыша не только суррогатной матерью, а вообще вне матки делает возможным родить от одного самца (царя, диктатора или миллиардера) миллионы детей.

Это может стать не только демографической или социальной проблемой. Ненужных или нежелательных не генно-модифицированных представителей вида homosapiens правители смогут тем или иным способом удалять. Оставив, кроме своих потомков, генно-модифицированных слуг с ограниченным интеллектом, генно-модифицированных солдат, генно-модифицированных женщин (а может быть, и мужчин, и существ комбинированных полов, в природе не существующих) для утех.

Последней из известных нам битв человека с конкурирующим с ним видом были битвы homosapiens с неандертальцами. Грядущие битвы не генно-модифицированных людей с генно-модифицированными существами могут стать реальной опасностью в будущем.

Технобиотеорема

По мере создания все новых и новых устройств, использующих Интернет, дистанционное управление и передачу информации с помощью электромагнитных волн, проблема компьютерных вирусов и компьютерных хакеров становится общецивилизационной. Возникает фундаментальный вопрос: можно ли побороть вирусы и хакеров в принципе или они в конце концов разрушат цивилизацию, основанную на дистанционном управлении и Интернете?

В земной биосфере нет ни одного примера живых существ, которые функционировали бы с использованием передачи информации подобно передачи информации по Интернету. Ни один из десятков миллионов видов живых существ, известных в настоящее время, способностями, подобными дистанционной перекачке файлов и дистанционному управлению функционирующими системами, не обладает. Возникает вопрос: почему в живой природе не существует ничего подобного Интернету – вопреки Дарвину?

Ответ может быть только один: прямой передачи информации из мозга в мозг не происходит, потому что на это в живой природе наложено табу. Можно даже сформулировать этот запрет в виде технобиотеоремы (пока не доказанной): «Невозможно предотвратить вмешательство хакеров и компьютерных вирусов в системы, вмешательство в которые извне на каком-либо этапе их функционирования не невозможно».

Сумма всех случайностей

С учетом сказанного зададимся более общим вопросом: а может ли разумная жизнь на Земле не уничтожить саму себя? Положительный ответ на этот вопрос вовсе не очевиден. Поставим также и более общий вопрос: может ли цивилизация где-либо и в какой-либо форме, достигнув определенного уровня технологического развития, не уничтожить саму себя?

Ответ на этот вопрос в виде гипотезы, объясняющей отрицательные результаты экспериментов, проведенных по его инициативе, был дан одним из самых известных астрофизиков ХХ века Иосифом Шкловским. Он был главным инициатором поиска во Вселенной радиосигналов, которые можно было бы интерпретировать как посланные разумными существами.

Однако после того, как никаких сигналов, которые можно трактовать как посланные внеземными разумными существами, не было получено на протяжении более 10 лет (и, кстати сказать, и ныне, через 30 лет после смерти Шкловского, не получено), Иосиф Самуилович выдвинул смелую гипотезу. Он предположил, что отсутствие сигналов других цивилизаций объясняется тем, что после того, как любая цивилизация достигнет уровня, на котором она способна производить ядерное оружие, она не может не уничтожить саму себя.

Во времена Шкловского генная инженерия, Интернет и создание искусственного интеллекта были еще вполне фантастическими технологиями. Возможно, поэтому Иосиф Самуилович не видел опасности их развития. Сформулируем гипотезу о неизбежности самоуничтожения цивилизаций где бы то ни было соответственно уровню развития технологий в настоящий момент.

Может ли разумная жизнь в любой форме выжить, достигнув уровня цивилизации, на котором она способна: 1) уничтожить планету своего обитания ядерным оружием; 2) создать искусственный интеллект и 3) манипулировать с генами?

А если не может, что нужно сделать, чтобы отдалить момент самоуничтожения как можно дальше во времени? Или (в качестве альтернативы) продолжить разумную жизнь даже после полного уничтожения цивилизации, являющейся ее носителем. Например, создав другие формы разума/жизни, переселившись на другие планеты или переселив на них разумных существ (киборгов или генно-преобразованных разумных существ, чтобы они могли выжить на этих планетах).

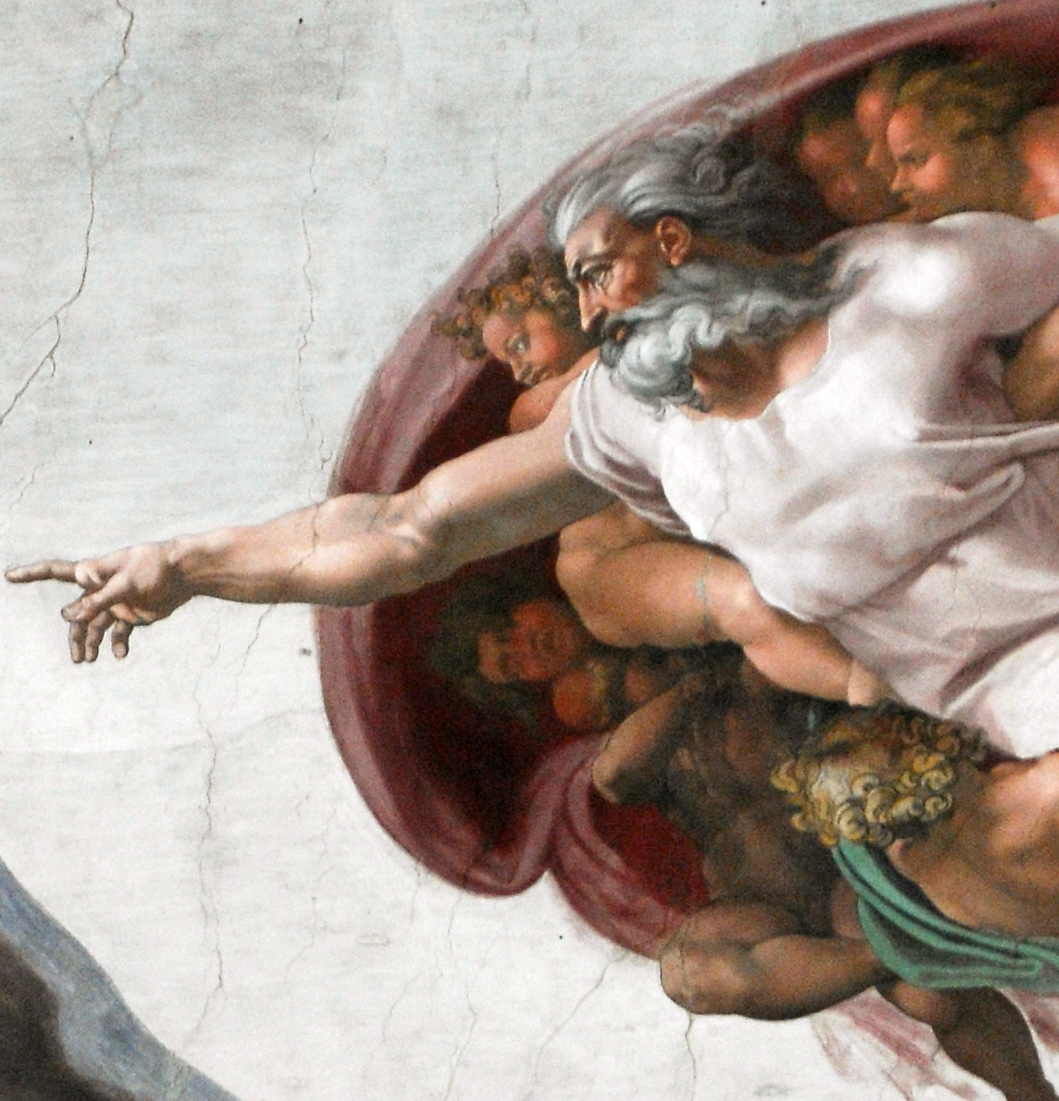

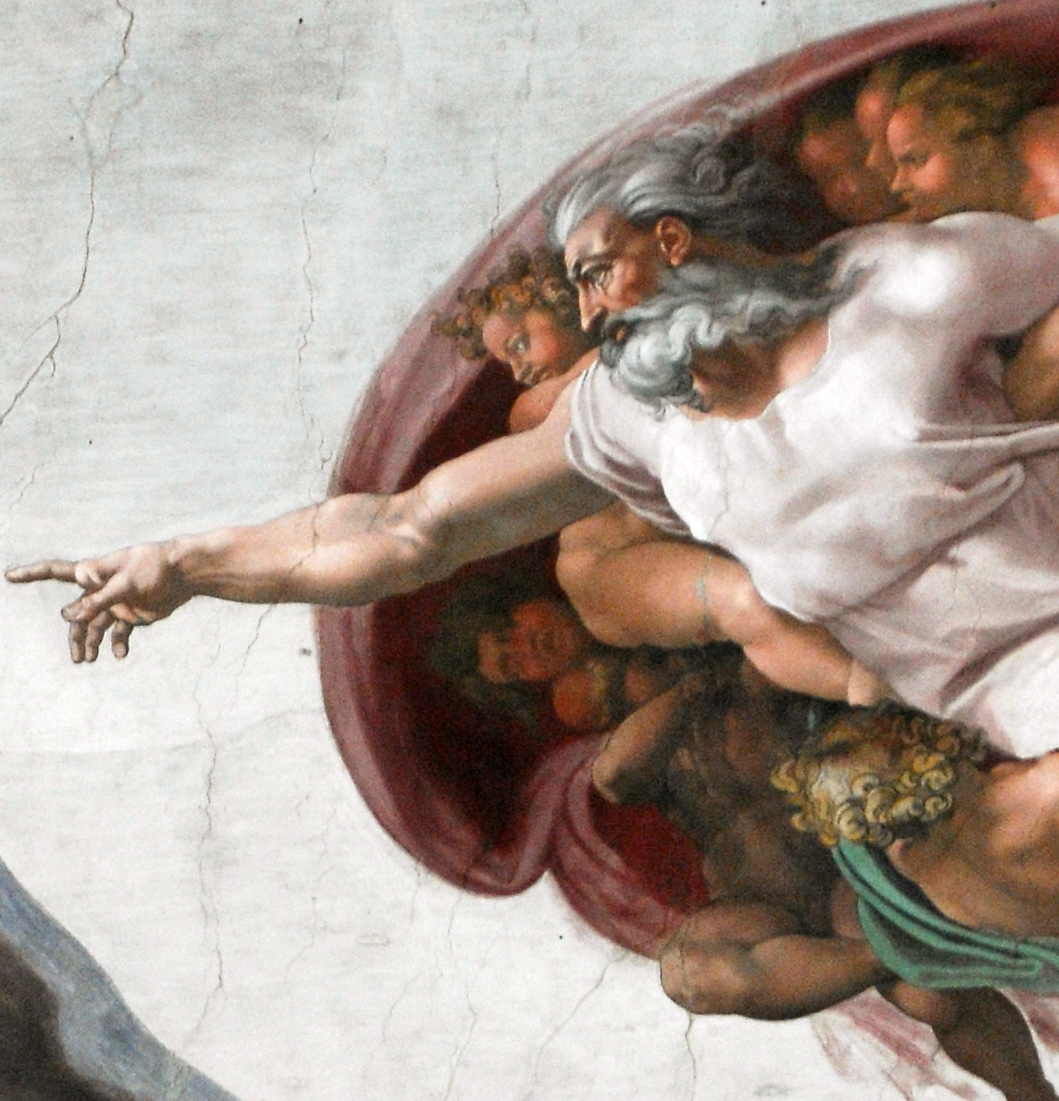

В русле исследования этой проблемы естественно рассмотреть существование Бога, создавшего человека, не с точки зрения религий и догм, а с точки зрения самоуничтожения коллективного разума где бы то ни было во Вселенной. Возможно, что Создатель нас являлся коллективным Создателем (наподобие того, как люди коллективно создали генную инженерию и Интернет). При этом Бог воспринимается нами как единосущностное существо (наподобие того, как мы воспринимаем компьютер с несколькими harddrives как один компьютер и человеческий мозг, состоящий из миллиардов нейронов, не как множество взаимодействующих живых существ, а как один человеческий мозг).

Рассуждая теоретически, возможно, создавший нас самоуничтожил себя. И в настоящее время жизнь на Земле – а с ней вершина всего живущего – человек – является его продолжением, когда создателя (или создателей) человечества давно нет. Если человечество создаст нечеловеческую цивилизацию, которая после самоуничтожения homosapiens продолжит жизнь на других планетах, это будет именно так.

Впрочем, неизбежность самоуничтожения цивилизаций относится только к случаю, когда цивилизация не состоит из единственного разумного сверхсущества. Цивилизация, состоящая из одного-единственногосуперразумного носителя знаний (в терминах монотеизма – Творца), сама себя не разрушит и существовать может на любом уровне своего интеллекта и технологий. Теорема о саморазрушении цивилизаций после достижения ими примерно нашего современного уровня к цивилизациям, состоящим из одного разумного Существа (в терминах религии – Бога), не относится.

Вопрос «может ли разум выжить?» – относится не только к формам разума, носители которых состоят из нуклеиновых кислот и белков, но и к формам любых других материальных носителей, например компьютерных чипов. Если искусственный разум роботов и компьютеров, созданных человеком, достигнет уровня, когда они бросят вызов человечеству, то варианты развития в принципе не ограничены. Во-первых, видов искусственного интеллекта может быть много. Во-вторых, кто из них одержит победу, во многом зависит от того, какие именно формы искусственного разума будут созданы первыми. И в-третьих – совершенно не очевидно, что созданные людьми нечеловеческие цивилизации, достигнув уровня расщепления атома и генной инженерии, не будут саморазрушены так же, как их создавшая цивилизация людей.

Нью-Йорк

ГЛАВА 15

27.06.2012

Может ли человек жить пять тысяч лет?

Скорее всего может. Но будет ли это существо человеком? И тем же, который был?

Об авторе: Джордж Магаршак - профессор, президент Международного комитета интеллектуального сотрудничества, Нью-Йорк.

Тэги: человек, наука, геронтология

Проблема интерфейса мозг-компьютер – это только первый этап на пути полного переноса человеческого сознания на внешний носитель.

Фото Reuters

Вопрос, поставленный в заголовке, кажется из фантастического романа. Геронтологи обещают 120 более или менее здоровых лет среднестатистическому человеку. Мечтатели – 150. Но чтобы 5 тыс.? Библейский Мафусаил, рекордный зафиксированный – не записями о рождении и смерти в книге регистраций, а Священным Писанием – долгожитель прожил 969 лет. А тут сразу 5 тыс. То есть родившийся в эпоху сверхдолгожителей – если 5 тыс. лет жизни будет возможно – проживет столько же, сколько прошло с момента создания пирамид.

Ровесница Большого взрыва

Жизнь на Земле возникла более 4 млрд. лет назад. Рассматривая ее как некое единое (сверх)существо, объединенное общим генетическим кодом, липидной мембраной, ферментативным синтезом и многими другими процессами, обнаруживаешь, что «дедушка» этого существа (если б существовал) мог застать Большой взрыв! Вселенная, возникшая примерно 13 млрд. лет назад, всего-навсего в три раза старше, чем земная жизнь: воистину поразительно, если хотя бы немного задуматься!

Клетки, как известно, размножаются делением надвое. Но это совершенно не то же самое, что разрезать надвое хлеб. Попробуйте представить, что надвое поделилась лошадь простым делением, после чего половинки образовали двух жеребят. Деление клеток – сложнейший процесс, который далеко не до конца понят. Однако именно он позволяет живому – биоценозу как единому организму – существовать 4 млрд. лет кряду.

Существование жизни на протяжении миллиардов лет поразительно со многих точек зрения. Коснемся только одной из них. Как известно из физики, энтропия замкнутой системы возрастает, хаос побеждает порядок. Однако в мире живого ничего подобного не происходит. Жизнь существует как иерархия систем, находящихся вдали от положения равновесия. При этом пока в «энтропийную смерть» погружается одна ее часть, другие (новорожденные многоклеточные организмы или дочерние клетки) успевают из нее «увернуться».

Этот процесс, ускользания от перехода в равновесие, в человеческом организме происходит иерархически на всех уровнях структурирования миллиарды раз на протяжении жизни одного человека: чудо, по сравнению с которым накормить 7 тыс. человек семью хлебами – безделица. До понимания этого феномена, ускользания от положения равновесия invivo, науке еще далеко. Но сама постановка вопроса полезна.

Душа клетки после клонирования

Считать ли, что с рождением двух дочерних клеток материнская умерла – или, напротив, продолжает жизнь, раздвоившись в своих детях, которыми стала, – вопрос философский. Если не говорить о душе клетки – о чем вроде бы даже самые рьяные виталисты не говорят: в противном случае пришлось говорить бы о миллиардах душ клеток человеческого организма, которые каждую секунду рождаются и умирают, – делясь надвое, материнская клетка бесспорно продолжила свою жизнь в дочерних. При таком определении жизни конкретного организма клетка, существовавшая миллион или миллиард лет назад, продолжает жить и сейчас, с точностью до мутаций, которые на этом уровне рассмотрения несущественны.

Делящиеся клетки одноклеточных организмов определенно продолжают жизнь клетки-матери, так как являются плоть от плоти ее. Что же касается многоклеточных, их жизнь если и продолжается, то совершенно иначе. Сперматозоид и яйцеклетка, сливаясь, дают начало новому организму. Который не является тем же самым, что мать и отец, поскольку генетический материал комбинируется из генома обоих родителей.

Так было с возникновения жизни и по сей день. Однако в ближайшем будущем этот статус-кво может и измениться. И даже еще того более: в отдельных экспериментах уже осуществлено – вопреки тому, что происходило invivo с момента возникновения жизни до конца ХХ века.

В каждой клетке человеческого организма – и мужского, и женского – есть набор генов, достаточный, чтобы из него породить дочернее существо. Технологии внедрения в яйцеклетку генома одного из родителей, предварительно удалив находящийся в ней материнский геном и осуществляя ее оплодотворение геномом той же самой особи, бесспорно позволяют вырастить новое существо.

Первая млекопитающая особь, полученная из генетического материала другого взрослого существа путем клонирования, – овца Долли. Ее гены были взяты из дифференцированных (соматических) клеток, а не из половых или стволовых. Клонирование стало реальностью. Теоретически не представляет проблемы создать точную копию любого конкретного человека, сдвинутого в рождении на несколько десятков лет, иначе говоря – омоложенного. Омоложенно не так, как омолаживают в рекламных проспектах, а на самом деле: отсчет жизни сдвинут во времени, ибо человек (особь) рождается из матки суррогатной матери или искусственной матки во второй раз.

Продолжая процесс клонирования клонированных организмов (людей), можно создать тело внука, правнука и т.д., генетически идентичное телу любого из вас, читатель. Другими словами, в принципе возможно продлить жизнь вашего тела на сотни, тысячи – а где тысячи, там и миллионы, и миллиарды – лет. В принципе. И исходя из того уровня научных представлений, которые доминируют в настоящее время.

Таким образом, если считать человеком то, что вы, читатель или читательница, видите, взглянув на себя в зеркало, прожить 5 тыс. лет – в меру понимания современной науки – человек БЕЗУСЛОВНО МОЖЕТ.

Из мозга в мозг перелетая

Получив ответ на предыдущий вопрос, тотчас встает следующий: будет ли этот, идентичный вам, вами? Вы как личность? Будет ли ваша точная генетическая копия вами самими?

Допустим, вы купили новый компьютер. Или ту же модель вашего старенького компьютера, в котором что-то начинает ломаться. Перекачать содержимое памяти старенького компьютера вновенький дело незамысловатое: воткнули флешку – вот и скопировали.

Вопрос о переселении душ – если рассматривать мозг человека работающим как компьютер – с точки зрения computerscience сегодня незамысловатый процесс. Если рассматривать мозг человека работающим как компьютер. Но в том-то и дело, что человеческий мозг устроен совершенно не так, как компьютеры! Нельзя переслать информацию из одного мозга в другой, как пересылают информацию по Интернету или с одного сотового телефона на дисплей другого с помощью sms.

Попадание информации извне происходит только при посредничестве органов чувств – а не так, как в компьютерах напрямую. Относительно прямого переноса информации из одного мозга в другой, без преобразования в органах чувств, предполагающих преобразования из одних физических процессов в другие, у природы имеется четкий запрет. Причем запрет этот распространяется на все живущие на Земле организмы без исключения.

Но ведь и на клонирование организмов у природы имеется четкий запрет. А мы его делаем! Подумаешь, какие-то там запреты! Запреты природы человек разумный попросту отказывается замечать! В двери, на которых Жизнью (эволюцией или Тем, кто Ее создал) написано: «Вход категорически запрещен», – человечество входит без колебаний. Запрет расщеплять уран, создав и АЭС, и бомбы, и запрет на эксперименты с геномом, по сути, одно и то же. А обнаружив за дверью новую дверь с такой же надписью: «Вход категорически запрещен», без колебаний открываем и новую. Не задумываясь – и даже еще того более: принципиально отказываясь задуматься, дверь куда и во что открываем. И так раз за разом. Этика, чувство самосохранения себя, коллективного, и религия вступают в противоречие с мечтой человека о продлении своей жизни – включая создание копии себя самого.

Принцип неопределенности для мозга

Вернемся к вопросу, поставленному в начале статьи. То, что можно создавать генетически идентичного, но более молодого близнеца человека (клон), который будет так же здоров, как оригинал, и проживет (с точностью до флуктуаций) столько же, скорее всего не вопрос: человечество научится это делать. А вот сможет ли оно переносить сознание с оригинала на копию, так, чтобы в новом теле душа, обитавшая в старом, продолжала ощущать себя той же?

Пересадка мозга из одного тела в другое, необязательно даже клон прежнего тела, вполне возможно, станет реальностью. Но это не избавит старый мозг в новом теле от болезней типа Альцгеймера. Поэтому смысл такой пересадки ограничен, поскольку нормального существования сильно не продлит.

Несравненно более фундаментален другой вопрос: возможен ли перенос информации, составляющей душу, из мозга-оригинала в мозг клона, подобно тому, как переносится информация с одного компьютера на другой, – продлевая таким образом жизнь человека в том смысле, как она понималась во все века? Если возможен – человечеству необходимо немедленно начать обсуждать целесообразность объявления международной программы «пересадка души» масштаба освоения космоса или расшифровки генома. Потому что, если это станет возможным даже через 100 или 200 лет, решение проблемы смерти в масштабах тысячелетий кардинально изменит жизнь людей и всего человечества.

Если же ответ на вопрос о переносе души (информации) из одного мозга в другой окажется отрицательным, ситуация совершенно иная. Это будет означать существование пределов познания, поставленных человеку природой, и/или, даже если такое знание будет получено, невозможность реализации этих знаний для осуществления поставленных целей.

Подобные ситуации известны в природе: принцип неопределенности, к примеру, запрещает одновременное точное знание координат и скоростей элементарных частиц. Принципы функционирования мозга до сих пор не изучены даже на уровне того, что именно является механизмом памяти: синапсы между нейронами, электрические поля в мозге, химические вещества в клетках, все сразу, еще что-то или нечто совершенно отличное от всего перечисленного.

В контексте обсуждаемой проблематики не в том даже дело, является ли понимание механизма одновременного функционирования более чем 10 млрд. нейронов мозга неизмеримо более сложной задачей, чем понимание физиологии этого функционирования. А в том, возможно ли воссоздание состояния мозга и перенос информации (души) из одного мозга в другой в принципе. Проблема, которая должна стать предметом обсуждения физиологов, молекулярных биологов, специалистов по искусственному и естественному интеллекту. А одновременно – философами и политиками, специалистами по этике, верующими и атеистами.

Потому что тот или иной ответ на этот принципиальный вопрос меняет представления о существовании (или несуществовании) пределов познания, эволюции этики, запретов открывать двери природы, на которых написано: «Открывание категорически запрещено!» – под влиянием научно-технологического прогресса. А следовательно, направления развития человеческой цивилизации в целом.

Нью-Йорк

ГЛАВА 16

2 Статьи, в которых предлагается создание новых структур

08.12.2010

Москва - интеллектуальная столица мира

В русском подходе главное – чтобы система худо-бедно, но заработала, а доделать ее можно потом

Об авторе: Юрий Борисович Магаршак - президент Международного комитета интеллектуального сотрудничества, президент MathTech, Inc.

Около 80% научного потенциала страны уже сегодня сосредоточено в Москве.

Фото Арсения Несходимова (НГ-фото)

Большевики называли Москву столицей мира. Титул, на который не без оснований претендовали и некоторые другие города, например Нью-Йорк. Однако тот факт, что Москва является интеллектуальной столицей мира, ускользнуло от массового понимания. Но сегодня многое изменилось, можно даже сказать, почти все. И провозглашение того факта, что Москва – совершенно объективно, без натяжек, идеологии и преувеличения – интеллектуальная столица мира, правильное и своевременное.

Четвертые Афины

В истории человечества существовали три города, в разное время претендовавшие на звание интеллектуальной столицы мира: Афины античности, Флоренция эпохи Возрождения и Париж XVIII–XIX веков. Сегодня, в начале третьего тысячелетия, в мире есть города, претендующие на звание деловой столицы мира (Нью-Йорк, Лондон), столицы технологической (Бостон, Токио, а с недавних пор Шанхай, Мумбай – круг ширится), столицы элегантности (Париж, Милан), столицы развлечений (Лос-Анджелес с Голливудом и тот же Нью-Йорк), столицы сексуальности наконец (Рио, Амстердам, Бангкок)...

Но, как ни странно, на звание интеллектуальной столицы мира (кроме Москвы) нет даже претендентов. Что, кстати сказать, красноречиво говорит об эпохе. Скажу с полной уверенностью и убежденностью: сегодня на звание интеллектуальной столицы мира – четвертых Афин (после Афин Перикла, Флоренции Медичи и Парижа XIX – первой половины XX века) – с полным правом может претендовать Москва. И только Москва.

В истории цивилизации Рим (эпицентр организованности и силы) и Афины (эпицентр духовности и созидания) соперничали. В России же Рим и Афины оказались территориально совмещенными в одном месте. В момент произнесения афоризм Москва – Третий Рим являлся лозунгом, а не фактом: только спустя полвека русское государство со столицей в Москве, многократно увеличившись в размерах, стало державой.

После перенесения столицы Петром из Москвы в Петербург функция Москвы изменилась. Россия (но не Москва) стала Третьим Римом. (Заметим, что лозунга Третий Рим – Петербург никогда не существовало:Третьим Римом в разное время почиталась либо Москва, либо Россия в целом.) Москва, из которой ушла власть, стала истинно русским городом, средоточием русского понимания гармонии и естественности, соборности и красоты.

В XIX и начале XX века в Москве возникло особое восприятие искусства. Литература была русским Евангелием, музыка – русской литургией, театр – кузницей русских чувств. Русские чувства формировались, ковались и расцветали в театре. Мелодия души, а вовсе не моральный кодекс лежит в основе русского поведения. Не только русская литература с ее вечным воспарением ввысь не похожа ни на какую другую. Русская музыка и русский театр играли и продолжают играть совсем не ту роль, что в Европе, – но очень похожую на ту, которую они играли в Афинах Перикла. Не случайно большевики назвали театры храмами искусства: в России они действительно являются таковыми.

Две мировые идеи соединились и по территории, и во времени. Внося путаницу в понимание того, что же такое Москва. Между тем есть две совершенно разные Москвы.

Москва – Четвертые Афины; Москва тончайших интеллектуалов, деликатных мужчин и женщин с чистыми и просветленными взорами; Москва, визитной карточкой которой является мягкая улыбка перед тем, чтобы что-то сказать; Москва, в которой духовные ценности неизмеримо важнее ценностей материальных – несмотря на любые соблазны.

Но есть и Москва – Третий Рим, повелевающий такой немереной территорией, какая ни первому Италийскому Риму, ни Второму Риму – Константинополю и пригрезиться не могла.

Познание по-русски

Русский путь познания резко отличается от западного. На Западе каждая ошибка, как в программе компьютера, должна быть устранена. В России напротив: познание через ошибку, как эволюция жизни invivo, развивающаяся благодаря мутациям, – самое нормальное дело. «Человеку свойственно ошибаться», – печально произносит человек Запада. «Но на ошибках мы работаем и учимся», – c энтузиазмом подчеркивает россиянин.

Различие между русским и западным путями познания и созидания фундаментально. В познании и созидании Москва – Четвертые Афины, а не Третий Рим. Это совершенно бесспорно. Русское созидание столь же отлично от западного, как и путь русского познания. Человек Запада проектирует систему, продумывая до деталей, подготавливает и собирает так, чтобы она заработала сразу как можно лучше. Мы совершенно другие.

Для человека русской культуры любой национальности и где бы ни проживал, важна прежде всего идея, не то, как система работает в реальности, а то, насколько совершенен ее замысел. В русском подходе главное – чтобы система худо-бедно, а заработала, а доработать можно потом. Человеку Запада такой подход непонятен и более того – омерзителен. Он противоречит основным принципам, на которых построена западная цивилизация. Для нас – как, впрочем, и для Афин Перикла, Флоренции Медичи и Парижа вплоть до Второй мировой войны, – первична идея, материализация которой вторична.

Для человека русской культуры замысел важнее его реализации. А это, если задуматься (особенно в сочетании с функцией Запада, комплементарной русской идее, – способность воплощать замыслы), колоссальная сила, громадный не только интеллектуальный, но и технологический, и экономической потенциал.

Что же надо сделать, чтобы сперва москвичи, а следом за жителями столицы русскоговорящие люди, где бы они ни проживали, включая соотечественников за рубежом, а следом за всеми нами – остальное население земного шара, осознали, что Москва является Афинами третьего тысячелетия? Необходим ряд практических мер, требующих обсуждения, но в общих чертах совершенно ясных, ибо все основные компоненты, требуемые для того, чтобы стать интеллектуальной столицей мира, в Москве налицо: их надо всего лишь гармонизировать! Это особенно важно сегодня, когда модернизация страны объявлена стратегической линией ее развития.

Переход к практике

Принятие практических мер всегда непросто. Укажем лишь некоторые, наиболее естественные и необходимые.

1. Проект «Сколково» (с центром, территориально находящимся сразу за Кольцевой дорогой) необходимо гармонически сочетать с колоссальными возможностями и традициями, имеющимися в самой российской столице. Называя «Сколково» «Силиконовой долиной России», как бы невзначай забывают, что эпицентром Силиконовой долины Америки является Стэнфордский университет, один из лучших в мире по всем рейтингам и по всем показателям.

Для того чтобы Стэнфорд приобрел влияние и уровень, на котором он находится, понадобилось столетие. Мечтать о том, что «Сколково» станет технологическим центром мира в течение нескольких лет, можно примерно так же, как мечтать о том, чтобы ребенок родился через две недели после зачатия. Есть вещи, которые невозможно ускорить ни за какие деньги. Поэтому надежда на то, что «Сколково» само по себе вдруг, только благодаря инвестициям и энергии стоящих во главе проекта людей, сделает Россию одним из ведущих инновационных центров мира, крайне невелика.

Однако, если рассматривать Москву и ее пригороды как единое целое, все необходимое для того, чтобы Большая Москва (включая Сколково, Московский университет, Физтех, Дубну, Пущино и некоторые другие наукограды) стала одним из центров созидания всей цивилизации, есть. Появление мэра, тесным образом связанного с правительством страны, поможет наладить единую инфраструктуру познания, обучения и созидания на всей территории Москвы и ее пригородов (в радиусе примерно 100 км). Эта зона еще со времен СССР насыщена наукоградами, учеными, инженерами, а также высокотехнологичными предприятиями.

2. В эпоху кризиса всей цивилизации, а западной в первую очередь, роль России – и ее интеллектуальной столицы Москвы – может оказаться чрезвычайно существенной. Проведенные в Российской академии наук симпозиумы под общим названием «Фундаментальные проблемы современной цивилизации» показали, что не только технологии, но и новые, неожиданные концепции выходят на первый план. А в том, что касается концептуальных подходов, Россия традиционно была и остается исключительно сильной и уникальной.

Кроме того, у России есть колоссальное преимущество по сравнению с Западом: отсутствие политкорректности (читай: несвободы слова). Свобода дискуссий в Москве, как с удивлением отмечают многие западные ученые и политики, колоссальна. Что само по себе – громадный козырь русской – и московской – культуры.

|

3. Интернет не только увеличивает количество информации, доступной каждому человеку. Во всем мире он сделал сознание миллиардов людей мозаичным. Пользователи Интернета и сотовых телефонов, особенно молодежь, становятся неспособны воспринять массив текста более двух или трех страниц, превращаясь из homosapiens (человека разумного) в клипового человека. Нужны новые принципы усвоения информации, при которых понимание, а не сумма знаний, выходит на первый план.

Россия – страна, способная перестраиваться с одной программы на другую быстро, как никакая другая, в условиях глобального кризиса может стать лидером новой цивилизации и новых методов обучения, принципы которой будут совершенно отличны от существующих. Однако для этого необходима вдумчивая и скоординированная работа не только преподавателей и министерств, отвечающих за образование, но и ученых, исследователей, программистов, средств массовой информации – и понимание всего населения.

4. В Москве абсолютно необходимо создать хотя бы одну библиотеку со свободным доступом к мировой научной и технологической литературе. В настоящее время даже при всем желании научные работники и создатели технологий не имеют возможности оперативно читать лидирующие по рейтингу в мире журналы как общего профиля, так и почти по любой специальности – по причине их отсутствия в столице России. Институты Российской академии наук перестали закупать большинство журналов ввиду недостатка средств. Технологические фирмы, которые, по мысли правительства, должны сделать страну передовой индустриальной страной, и ранее не имели такой традиции. Между тем в США, Западной Европе, Израиле, Австралии, даже Финляндии такую возможность имеет любой graduatestudent практически любого университета.

Создание такой библиотеки с открытым доступом, подобно имеющимся во всех европейских столицах и крупных городах Америки, обойдется в несколько раз дешевле, чем постройка всего лишь одного элитного дома. А отдача для города и страны колоссальная! Параллельно необходимо оплатить оптом для научных работников и инженеров доступ к научной периодике, который журналы, как правило, предоставляют через Интернет. Возможно использовать на эти цели часть денег, выделенных на «Сколково».

Однако если библиотека будет за городом, какой дворец для хранения научных и технологических знаний ни выстрой, она будет пустой. Несомненно, «Сколково», закупив оптом права на электронное пользование журналами через Интернет, может предоставлять эту услугу бесплатно университетам и фирмам России: трудно представить себе более разумное вложение сравнительно небольших средств!

Без обеспечения доступа к научно-технологической информации в реальном времени при всем колоссальном интеллектуальном потенциале и великой научной традиции Москва останется технологичной провинцией – каковой, говоря объективно, сегодня, к сожалению, и является.

5. Возможность получения гармоничного общегуманитарного образования (включая всемирную историю, всемирную историю музыки, историю литературы и другие гуманитарные дисциплины) должна быть всеобщей. Обучение свободным искусствам, сделавшее Древнюю Грецию великой страной и позволившее Византии просуществовать на целую тысячу лет дольше, чем Риму, должно стать одним из приоритетов московских властей, а также правительства всей страны. Только свободные, широко мыслящие и широко образованные люди способны вывести Россию на лидирующие в мире позиции в технологиях – это же очевидно.

Таких личностей в Москве и России всегда было много. Однако гармоничное образование не являлось и не является политикой государства – и города, каковой оно безусловно должно немедленно стать. В условиях, когда модернизация Российской Федерации вышла на первый план, надо особенно поощрять гармоничное развитие гражданина и в школе, и в вузе, и в бизнесе. Начиная с российской столицы. Ибо модернизация не может быть только технической или технологической.

Начиная с Москвы

Это всего лишь грубые наброски совершенно очевидных, реальных – и не столь уж и дорогих по сравнению с другими проектами! – направлений, которые могут вывести страну (начиная с Москвы) на передовые позиции в познании, созидании и обучении. Именно на этом интеллектуальном треугольнике – познание, созидание, обучение – в третьем тысячелетии базируется мощь страны. А вовсе не на ракетах и бомбах.

Программа «Москва – интеллектуальная столица мира (МИСМ)», без сомнения, должна стать одной из приоритетных. При всей несомненной приоритетности решения проблем транспортных пробок и улучшения качества общественного транспорта – экономический потенциал проекта МИСМ несравнимо больше, чем даже городское строительство (при всей важности и необходимости последнего).

Если Москва реально станет интеллектуальной столицей мира – и это будет признано не только в самой Федерации, но и за ее рубежами, – это создаст феноменальные технологические и экономические предпосылки для гармонизации и роста всей державы. При адекватном финансировании и внимании со стороны всех слоев общества: правительства, бизнеса, Академии наук, профессуры вузов, преподавателей школ, людей зрелого возраста и молодежи – программа МИСМ может преобразить страну и ее столицу.

Координированные усилия московской мэрии, ученых, писателей, музыкантов, интеллектуалов, бизнесменов и экономистов, правительства России, Госдумы (являющихся римлянами по должности, но афинянами по духу, даже если не всегда сознают это), а также русской интеллектуальной Ойкумены, успешно и беспрецедентно «внедрившейся» в деловую и интеллектуальную элиту более чем 70 стран, включая самые экономически развитые, способны в считанные годы сделать Москву эпицентром мировой интеллектуальной жизни. А следом за этим – центром создания уникальных технологических и научных проектов.

Нью-Йорк

ГЛАВА 17

12.04.2006

Космическая утиная охота

Об авторе: Юрий Васильевич Гуляев - академик, директор Института радиотехники и электроники РАН; <br>Борис Георгиевич Кутуза - профессор, заведующий Лабораторией аэрокосмического дистанционного зондирования природной среды ИРЭ РАН. <br>Юрий Борисович Магаршак - доктор наук (PhD), исполнительный вице-президент Комитета международного интеллектуального сотрудничества.

Тэги: космос, птичийгрипп

Главные составляющие предлагаемой системы глобального космического мониторинга перемещения птиц – космические зонды и наземные приемные пункты информации.

Фото PetraSoft

В настоящее время человечество находится в ожидании (под угрозой) глобальной эпидемии птичьего гриппа, разносимого по всему миру перелетными птицами. Часть превентивных мер – программы слежения за перемещением птиц с земли. Данные о перемещении птиц могут оказаться чрезвычайно полезными для предотвращения эпидемий. Кольцевание стай птиц – наиболее развитый на сегодняшний день метод определения миграций – не отвечает современным требованиям и не позволяет осуществить глобальный мониторинг за перемещением птиц.

Несколько месяцев назад нами была опубликована статья, посвященная тому, что мониторинг из космоса может помочь предотвращать последствия природных катастроф, в частности определить направление распространения волн разрушительного цунами (см. «НГН» от 12.10.2005 г.). В данной статье предлагается развитие той же идеи в ином направлении, а именно: создание системы глобального космического мониторинга перемещения птиц для предотвращения эпидемий.

Существенно более совершенным представляется мониторинг, основанный на дистанционном зондировании окружающей среды. Радиолокационный метод – один из таких методов, он активно развивается в последнее время как при наблюдении объектов с поверхности земли, так и с космических аппаратов. В радиолокации для обнаружения и исследования объектов обычно используются электромагнитные волны сантиметрового и дециметрового диапазонов. В США, России, Израиле, ряде европейских стран в последние годы успешно ведутся работы по изучению отражений от перелетных птиц с помощью наземных метеорологических радиолокаторов. На своих экранах исследователи отчетливо фиксируют направления перелетов птиц и определяют отдельные характеристики птичьих стай.

Однако мониторинг, проводимый только с поверхности земли, не может дать ответа на ряд фундаментальных вопросов, в том числе на главный: о месте, из которого птицы прилетели, и связанный с ним вопрос об определении путей переноса инфекции. Существенно более надежный мониторинг, глобальный в масштабах Земли, можно было бы реализовать из космоса с помощью системы, состоящей из нескольких спутников.

В принципе возможно использование одних и тех же спутников для одновременного решения нескольких задач. При этом для мониторинга миграции птиц необходим комплексный подход, который бы включал использование как космических радиолокаторов, так и существующую в мире сеть наземных метеорологических радиолокаторов. По сравнению с космическими радиолокаторами метеорадары работают в непрерывном режиме, позволяют получать более точные сведения о перелетных птицах и могут быть использованы для калибровки спутниковых данных. Весьма ценной может оказаться информация, поступающая от других источников, например, от спутниковых датчиков видимого и инфракрасного спектра.

Обнаружение перелетных птиц из космоса – реальная задача, хотя и требует значительных творческих затрат, проведения дополнительных исследований и новых разработок. В настоящее время Российское и Европейское космические агентства разрабатывают спутниковые радиолокаторы, пространственное разрешение которых составляет порядка одного метра. Реализация этих проектов откроет возможности обнаружения и распознавания объектов, соизмеримых с размером птиц. Существуют реальные предпосылки для дистанционного определения вида птиц, их количества в стае, и даже для оценки температуры их тела и выявления заболевших особей. Будучи глобальной и компьютеризированной, создаваемая система могла бы давать ответ на множество вопросов.

Возможная в ближайшее время эпидемия птичьего гриппа, по-видимому, может стать далеко не последней. Возможно, что в будущем появятся новые виды инфекций, разносимые птицей в глобальном масштабе, которые опасны для человечества. Поэтому один раз созданная эффективная система мониторинга миграции птиц могла бы долго работать и совершенствоваться столетиями.

В мировой космонавтике, в том числе российской, накоплен колоссальный опыт по разработке различных спутниковых систем слежения. Применение открытой части имеющегося опыта при разработке систем глобального мониторинга в мирных, гуманных и научных целях – актуально и необходимо. По нашему глубокому убеждению, такого рода программы должны в ближайшее время создаваться и адекватно финансироваться. В процессе их реализации уже в течение 2–3 лет можно получить первые весомые результаты и определить пути решения одной из важнейших проблем человечества – защиту его от природных катаклизмов и опасных инфекций.

ГЛАВА 18

25.10.2006

Великий Северный альянс

Возникновение союза стран, любящих зиму и снег, неизбежно

Об авторе: Джорж Магаршак - исполнительный вице-президент комитета международного интеллектуального сотрудничества, Москва-Нью-Йорк.

Тэги: север, альянс, снег, россия

Великие реки Сибири впадают в Ледовитый океан, унося с собой не только воду как таковую, но пресную воду.

Фото Фреда Гринберга (НГ-фото)

Объединения стран совсем не обязательно ныне должны происходить по территориальному признаку. Единство территории более не характеризует народ вопреки определению Ильича. Примером такого объединения, независимого от близости территорий, является организация экспортеров нефти ОПЕК. Но это с точки зрения цивилизации в целом неправильная организация. Ее задачей является не улучшение технологий или создание новых источников энергии, не обмен идеями и рождение новых, а удержание цен: ничем более эта организация вроде бы не занимается. Между тем могут – и должны! – возникать совершенно иные альянсы.

Эти соображения полностью применимы к предлагаемому объединению стран: Северному альянсу. В него входили бы страны, в которых время, когда земля покрыта снегом, является временем года. Таких стран восемь – Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Канада к ней относятся целиком. В России снегом значительную часть года (месяц и более) покрыта большая часть ее территории. В США доля покрытой снегом земли также значительна, хотя и меньше, чем в указанных странах: это север Соединенных Штатов и вся Аляска. Кроме того, есть еще и Гренландия, доминион Дании, которую также следует причислить к указанному альянсу. Такое объединение как цивилизационного региона совершенно естественно. Более того, совершенно необходимо.

Население стран севера не такое, как стран юга. У него фундаментально другой образ жизни, другие приоритеты. Взять хотя бы Нью-Йорк – назвать его население пугливым язык не поворачивается. Однако несколько раз в году в городе объявляется тревога, после чего жизнь в мегаполисе становится наполовину парализованной. Что же произошло? Атака террористов? Торнадо? Чуть ли не хуже, ибо последствия ощущаются разом во всем городе. Сразу после того, как радио и телевидение объявят: «Всем всемвсем! Приближается snowstorm!» – город переходит на жизнь в экстремальном режиме. А с точки зрения русского человека, идет легкий снежок всего-навсего. Однако из сказанного не надо делать скороспелых выводов о том, что Россия не Америка чуть ли не на генетическом уровне.

Северные штаты Америки – Вермонт, Монтана, не говоря уже об Аляске – справляются со снегом не хуже жителей Швеции или России. Просто в разных климатических зонах живут разные люди. И проблемы в этих зонах разные. Что еще раз доказывает естественность объединения тех, для кого снег радость, а не кошмар.

При этом заметьте: из восьми перечисленных стран в семи уровень жизни один из самых высоких в мире. А по так называемому «качеству жизни» – показателю не менее важному, чем материальное благосостояние, – эти страны занимают еще более высокое положение. Исключение, причем с колоссальным отрывом по уровню и качеству жизни вниз, составляет одна страна – догадайтесь, какая. Тем более необходим для России союз стран, любящих зиму и снег. Такая инициатива имеет колоссальную перспективу прежде всего для России, хотя, впрочем, и для всех без исключения стран-участниц. И более того, наверняка послужит прообразом многих других подобных союзов в интересах мировой цивилизации, которые будут созданы в будущем.

Альянс стран Севера имеет не только политическую и культурологическую, но и технологическую перспективу. Приведу только один пример.

Как было показано членом-корреспондентом РАН В.И. Даниловым-Данильяном, через несколько десятков лет кризис в потреблении пресной воды неизбежен, ибо ее запасы ограничены и близки к исчерпанию. При этом потребление пресной и только пресной воды во множестве технологий – в частности, при работе АЭС – колоссально. Между тем ряд рек – в первую очередь к ним относятся великие реки Сибири – впадают в Ледовитый океан, необратимо унося с собой не только воду как таковую, но пресную воду. В этой связи постройка атомных электростанций в Заполярье, Сибири или в Гренландии, где имеется огромное количество ледников, а также в прибрежных районах Канады и Скандинавии, где плавают огромные айсберги, в далекой перспективе представляется заслуживающим самого серьезного рассмотрения. Ведь в этом случае не нужно поворачивать реки или траспортировать айсберги (что не только дорого, но и сомнительно с глобально-экологической точки зрения) – электроэнергию транспортировать несравненно легче.

Таким образом, Север может (неожиданно с точки зрения краткосрочного рассмотрения проблемы, но естественно в долговременной перспективе) стать энергетической житницей в масштабах планеты. И не только энергетической. Проблема не только сырьевого, но и технологического освоения Заполярья может стать одной из приоритетных проблем мирового содружества. Север как таковой, ныне рассматриваемый в лучшем случае как сырьевой придаток к остальной суше, может стать альтернативой зависимости индустриально развитых стран от ближневосточной нефти или как минимум резко снизить эту зависимость. И не только ее.

Сотрудничество по принципу климата окажет благотворное влияние на российскую экономику и уровень жизни людей в Заполярье, Сибири и на Дальнем Востоке. И более того, сегодня, когда существует опасность притяжения Дальневосточного региона России и южной Сибири к Китаю, Корее, Японии, совместная деятельность по преобразованию региона со странами, которые как на подбор являются лидерами западной цивилизации, поможет сохранить территориальную целостность России, ее евразийскую суть. И преобразить страну, в которой, к сожалению, Дальний Восток с Россией, как и во времена Витте, связывает единственная железнодорожная ветка.

Думаю, не найдется ни одного человека, ни одной политической партии или объединения, у которых были бы возражения против этого.

ГЛАВА 19

24.12.2014

КАРТ-БЛАНШ. Статьи ученых должны быть в открытом доступе в Сети

С переводом в интернет-формат хозяева журналов изобрели новый источник дохода

Об авторе: Юрий Магаршак – главный редактор NewConceptsJournal.

Тэги: Интернет, научныежурналы

Парадоксально, но факт: с появлением Интернета доступность научных статей не увеличилась, а резко уменьшилась. Фото Андрея Ваганова

В «доинтернетные» времена в библиотеках университетов имелась вся научная периодика, имеющая заметный рейтинг. В научно-исследовательских институтах также имелись практически все журналы по профилю института, издаваемые и по-английски, и на языке данной страны. Журнал покупался университетом (институтом, библиотекой), но для читателей чтение было бесплатным везде и всегда. Сегодня ситуация существенно изменилась.

Ассортимент журналов, издаваемых на бумаге, стал очень неполон. Все научные журналы за все годы издания имеются разве что в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне, Британской библиотеке в Лондоне. Поэтому ведущие научные журналы стали публиковаться online. Однако за чтение статей, размещенных в Интернете, теперь надо платить. Правда, для сотрудников университетов, которые покупают этот журнал, чтение научной литературы возможно без личной оплаты. Но для всех остальных научных работников – и просто интересующихся – чтение статьи стоит денег. Это касается практически всех научных работников в большинстве стран, включая Российскую Федерацию.

С переводом в интернет-формат хозяева журналов изобрели новый источник дохода. И это не миллиардный, а триллионный – в евро и долларах – бизнес. Хозяева изданий получают доход от публикуемых ими статей не только на бумаге, но также и в Сети, хотя исследования финансировались в тысячи раз большими суммами не ими, а государством или частными фондами. Доход от авторских научных статьей, основанных на исследованиях, которые финансировались отнюдь не хозяевами журналов, продолжает поступать и через 10, и через 40 лет. При этом автор статьи не может поставить ее в свой блог или на сайт для информации коллег, обсуждения и дискуссии, не нарушая авторских прав – не своих, а журнала.